|

Steckbrief Saturn

|

|

Position / Art |

6 / Gasplanet |

|

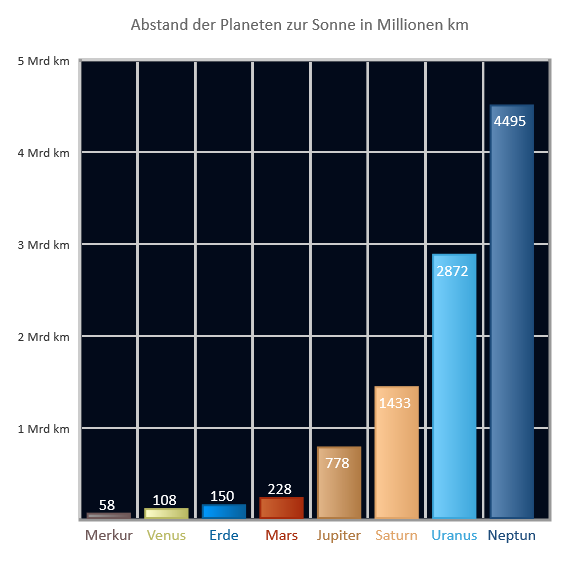

Abstand zur Sonne |

1433 Mio km |

|

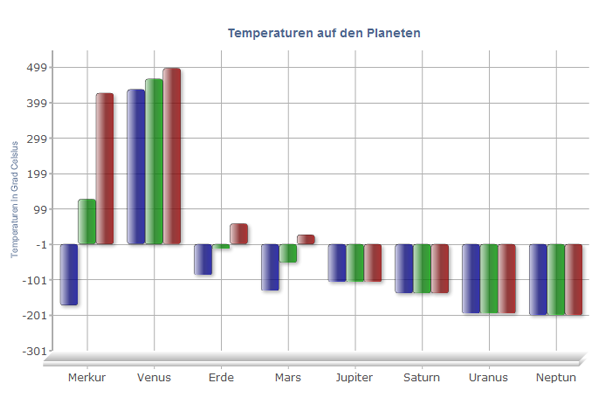

Temperatur |

-139°C |

|

Durchmesser |

114 632 km |

|

Umlaufzeit |

29 Jahre, 166 Tage |

|

Saturntag |

10 h 47 min |

|

Weitere Daten: siehe Planetentabelle |

Saturn ist der 6. Planet im Sonnensystem. Er zieht noch hinter Jupiter seine Bahnen. Dabei ist er fast doppelt so weit von der Sonne entfernt wie Jupiter. Für eine Runde um die Sonne braucht er etwa 30 Jahre!

Saturn ist ein riesiger Gasplanet. Er ist etwas kleiner als Jupiter, aber immerhin hätten 840 Erdkugeln in Saturn Platz! Saturn besteht wie die Sonne hauptsächlich aus den Gasen Wasserstoff und Helium. Ganz tief in seinem Innerem befindet sich wahrscheinlich ein fester Kern.

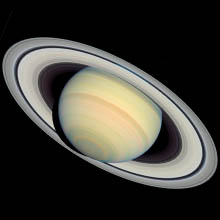

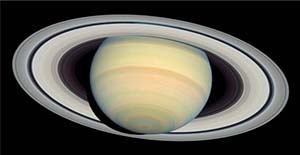

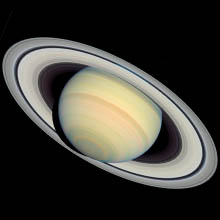

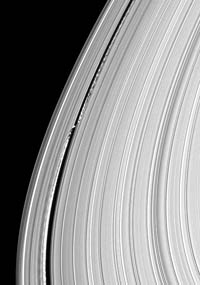

Saturn besitzt ein ausgeprägtes Ringsystem, was ihn zum hübschesten aller Planeten macht. Die Ringe bestehen aus Staub und kleinen Eisstücken sowie kleinen Steinchen und etwas größeren Stein- und Eisbrocken.

Die Ringe entstanden durch Zusammenstöße der Saturnmonde miteinander und mit Kometen und Meteoriten, wobei viel Auswurfmaterial ins Weltall geschleudert wurde. Dieser Schutt sammelte sich dann rund um Saturn.

Der mit den Ringen

Saturn dreht sich sehr schnell um sich selbst. Er braucht nur 10 Stunden und 14 Minuten für eine Umdrehung (die Erde braucht 24 Stunden). Dadurch verformt sich die Gaskugel. Sie flacht an den Polen ab und wird in der Mitte dicker.

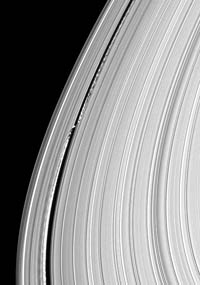

Genaue Beobachtungen haben ergeben, dass Saturn von 100.000 einzelnen Ringen umgeben ist, die durch Lücken voneinander abgegegrenzt sind, in denen es fast keine Partikel gibt. Die Saturnringe haben eine gigantische Ausdehnung. Der äußerste Ring hat einen Durchmesser von 960.000 km. Im Vergleich dazu sind die Ringe sehr dünn, die Dicke beträgt wahrscheinlich gerade einmal 100 Meter!

Das Ringsystem wird es nicht ewig geben. Die Anziehungskraft des Saturn sorgt dafür, dass immer wieder Teile der Ringe in seine Atmosphäre eintauchen und verglühen.

Die Saturnatmosphäre

Lange Zeit galt Saturn als äußerer Planet, da Uranus und Neptun noch nicht bekannt waren. Obwohl Saturn mehr als eine Milliarde Kilometer Abstand von der Erde hat, können wir ihn noch gut am Nachthimmel sehen. Die Ringe sieht man mit bloßem Auge nicht, aber mit einem Fernglas oder Teleskop sind sie gut erkennbar. Auf der Seite 'Saturn beobachten' gibt es dazu mehr.

Saturn hat die geringste Dichte aller Planeten. Besäßen wir ein genügend großes Wasserbecken, könnten wir Saturn darin schwimmen lassen. Er ginge garantiert nicht unter, da seine spezifische Dichte geringer ist als die des Wassers.

Saturn hat die geringste Dichte aller Planeten. Besäßen wir ein genügend großes Wasserbecken, könnten wir Saturn darin schwimmen lassen. Er ginge garantiert nicht unter, da seine spezifische Dichte geringer ist als die des Wassers.

Saturn besteht - ähnlich wie die Sonne und Jupiter - hauptsächlich aus den Gasen Wasserstoff und Helium, er ist also ein Gasplanet. Er hat eine Außentemperatur von etwa minus 195°C. Je weiter man in seine Atmosphäre eindringt, desto stärker steigen Druck und Temperatur an.

Das führt dazu, dass sich die Gase immer mehr verdichten und in tieferen Schichten verflüssigen. Im Zentrum gehen sie wahrscheinlich sogar in festen Zustand über. Dieser Saturnkern dürfte etwa so groß sein wie die Erdkugel.

In der Saturnatmosphäre geht es recht stürmisch zu, da sich der Planet sehr schnell um sich selbst dreht (eine komplette Rotation in 10h 47min!). Ähnlich wie beim Großen Roten Fleck auf Jupiter können sich auch hier große Sturmgebiete herausbilden. Sie sind teilweise sehr groß (mehrere Tausend Kilometer im Durchmesser!) und unterscheiden sich farblich von der restlichen Atmosphäre.

In der Saturnatmosphäre bilden sich - ebenfalls wie bei Jupiter - auch verschiedenfarbige Streifen aus. Sie werden durch unterschiedliche Gase wie Methan und Ammoniak eingefärbt. Die Streifen verwirbeln an den Rändern miteinander. lösen sich auch mal auf und bilden sich neu.

Die Monde des Saturn

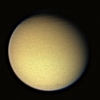

Saturn versammelt viele Monde um sich. Derzeit sind 62 Monde bekannt. Der berühmteste Saturnmond ist Titan, der einzige Mond im Sonnensystem mit einer dicken Luftschicht.

Saturn versammelt viele Monde um sich. Derzeit sind 62 Monde bekannt. Der berühmteste Saturnmond ist Titan, der einzige Mond im Sonnensystem mit einer dicken Luftschicht.

Titan ist bisher der einzige Mond (abgesehen von unserem eigenen Mond), auf dem bislang ein von Menschen erbautes Gerät landete und die Umgebung erkundete. Mehr dazu gibt es auf der Seite 'Saturn Missionen'.

Die Saturnmonde sind Eiswelten, ihre Oberflächen so weit von der Sonne entfernt tiefgefroren. Dennoch sind sie sehr unterschiedlich und jeder für sich eine faszinierende Welt.

Die Saturnmonde sind Eiswelten, ihre Oberflächen so weit von der Sonne entfernt tiefgefroren. Dennoch sind sie sehr unterschiedlich und jeder für sich eine faszinierende Welt.

Zu den Saturnmonden gehören sowohl der weißeste als auch der schwärzeste Mond im Sonnensystem. Mehr erstaunliche Details gibt es auf der Seite 'Saturnmonde'.

Schon gewusst?

Das Fernrohr von Galilei war zu schwach, um die Ringe des Saturn deutlich zu zeigen. Stattdessen präsentierte sich der Gasplanet mit zwei Henkeln links und rechts. Galilei wusste sich keinen Reim darauf zu machen und nahm an, Saturn würde vielleicht von zwei großen Monden begleitet.

Die Erforschung des Saturn

Das Ringsystem des Saturn hat eine enorme Ausdehnung von etwa 250000 km Durchmesser. Im Verhältnis dazu ist es sehr dünn, die Breite beträgt ungefähr einen Kilometer. Innerhalb des Ringmaterials gibt es auch Lücken. Die größte Lücke ist nach ihrem Entdecker Cassinische Teilung benannt.

Das Ringsystem des Saturn hat eine enorme Ausdehnung von etwa 250000 km Durchmesser. Im Verhältnis dazu ist es sehr dünn, die Breite beträgt ungefähr einen Kilometer. Innerhalb des Ringmaterials gibt es auch Lücken. Die größte Lücke ist nach ihrem Entdecker Cassinische Teilung benannt.

Die Steinchen der Ringe stammen wahrscheinlich von den Monden des Saturn. Wenn diese von Meteoriten getroffen werden, wird das Auswurfmaterial bis in den Weltraum geschleudert und verteilt sich dort rund um den Planeten.

Die Ringe wird es nicht mehr ewig geben. Sie werden von der Schwerkraft Saturns angezogen und bewegen sich spiralförmig auf ihn zu. So werden sie sich in den nächsten Jahrtausenden auflösen. Denn kommen sie der Saturnatmosphäre zu nahe, verglühen sie darin.

Unsere Kenntnisse über das Wesen von Saturn und seinen Ringen wurden durch Raumfahrtmissionen erheblich erweitert. 1979 bekam der zweitgrößte Planet des Sonnensystems erstmalig Besuch von der Erde.

Unsere Kenntnisse über das Wesen von Saturn und seinen Ringen wurden durch Raumfahrtmissionen erheblich erweitert. 1979 bekam der zweitgrößte Planet des Sonnensystems erstmalig Besuch von der Erde.

Die Raumsonde Pioneer 11 flog an ihm vorbei und schickte etliche Nahaufnahmen zur Erde. Später folgten dann noch Voyager 1 und 2 und im Jahr 2004 die Raumsonde Cassini.

Eine sensationelle Erfolgsgeschichte ist von der Raumsonde Cassini zu vermelden, die im Jahr 2004 in eine Umlaufbahn um Saturn einschwenkte und seither fleißig Beobachtungen des Gasplaneten und seiner Eismonde durchführt.

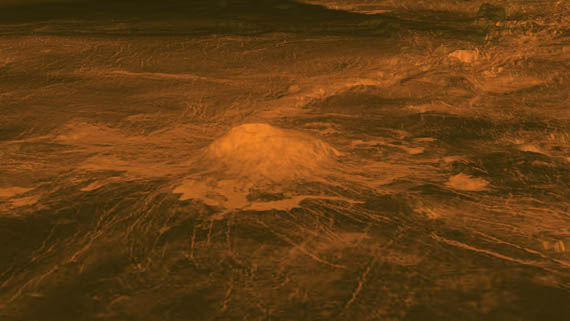

Die Sonde erkundete das komplette Saturnsystem, also den Planeten, seine Ringe und viele seiner Monde. Mit dem Lander Huygens gelang es sogar, auf dem Mond Titan zu landen.

Die Sonde erkundete das komplette Saturnsystem, also den Planeten, seine Ringe und viele seiner Monde. Mit dem Lander Huygens gelang es sogar, auf dem Mond Titan zu landen.

Somit war erstmals ein Blick auf seine Oberfläche möglich, die bis dahin wegen der dicken Wolkenschicht vor unseren Blicken verborgen blieb.

Mehr zu dieser und einigen anderen Missionen zu Saturn gibt es auf der Seite 'Saturn Missionen'.

Saturn am Sternenhimmel

Saturn bewegt sich langsam zwischen den Sternen hindurch auf der 'Planetenstraße', der Ekliptik. Das ist den Menschen schon seit Jahrtausenden bekannt. Bereits die alten Griechen gaben ihm den Namen Chronos (die Zeit), für die Römer war Saturn der Gott des Ackerbaus.

Saturn ist sehr gut zu beobachten. Hat man ein Fernglas oder ein Teleskop zur Verfügung, kann man sogar seinen größten Mond Titan erkennen, und vielleicht noch ein paar weitere seiner zahlreichen Monde. Wann Saturn am Himmel zu finden ist und was es mit seinen Monden auf sich hat, erfährst du auf der Seite: 'Saturn beobachten'.

Die Aufnahmen auf dieser Seite stammen von der NASA (Courtesy NASA/JPL-Caltech).

Saturn hat die geringste Dichte aller Planeten. Besäßen wir ein genügend großes Wasserbecken, könnten wir Saturn darin schwimmen lassen. Er ginge garantiert nicht unter, da seine spezifische Dichte geringer ist als die des Wassers.

Saturn hat die geringste Dichte aller Planeten. Besäßen wir ein genügend großes Wasserbecken, könnten wir Saturn darin schwimmen lassen. Er ginge garantiert nicht unter, da seine spezifische Dichte geringer ist als die des Wassers. Saturn versammelt viele Monde um sich. Derzeit sind 62 Monde bekannt. Der berühmteste Saturnmond ist

Saturn versammelt viele Monde um sich. Derzeit sind 62 Monde bekannt. Der berühmteste Saturnmond ist  Die Saturnmonde sind Eiswelten, ihre Oberflächen so weit von der

Die Saturnmonde sind Eiswelten, ihre Oberflächen so weit von der  Das Ringsystem des Saturn hat eine enorme Ausdehnung von etwa 250000 km Durchmesser. Im Verhältnis dazu ist es sehr dünn, die Breite beträgt ungefähr einen Kilometer. Innerhalb des Ringmaterials gibt es auch Lücken. Die größte Lücke ist nach ihrem Entdecker Cassinische Teilung benannt.

Das Ringsystem des Saturn hat eine enorme Ausdehnung von etwa 250000 km Durchmesser. Im Verhältnis dazu ist es sehr dünn, die Breite beträgt ungefähr einen Kilometer. Innerhalb des Ringmaterials gibt es auch Lücken. Die größte Lücke ist nach ihrem Entdecker Cassinische Teilung benannt. Unsere Kenntnisse über das Wesen von Saturn und seinen Ringen wurden durch Raumfahrtmissionen erheblich erweitert. 1979 bekam der zweitgrößte Planet des

Unsere Kenntnisse über das Wesen von Saturn und seinen Ringen wurden durch Raumfahrtmissionen erheblich erweitert. 1979 bekam der zweitgrößte Planet des  Die Sonde erkundete das komplette Saturnsystem, also den Planeten, seine Ringe und viele seiner Monde. Mit dem Lander Huygens gelang es sogar, auf dem Mond Titan zu landen.

Die Sonde erkundete das komplette Saturnsystem, also den Planeten, seine Ringe und viele seiner Monde. Mit dem Lander Huygens gelang es sogar, auf dem Mond Titan zu landen.

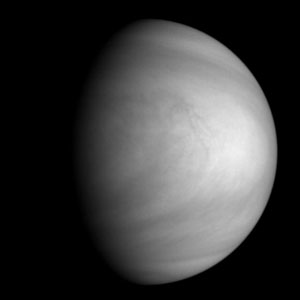

Venus befindet sich noch in oder zumindest am Rand der

Venus befindet sich noch in oder zumindest am Rand der

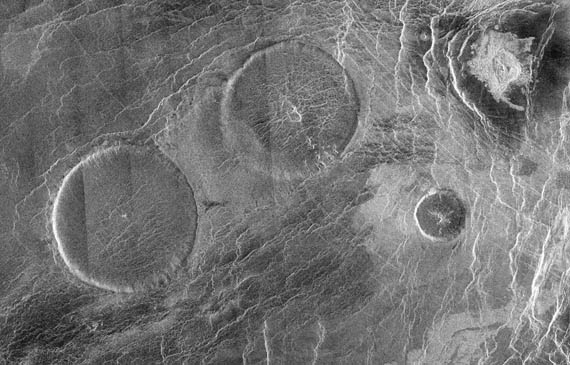

Venus hatte häufig Besuch von Raumsonden. Lange Zeit war es völlig unbekannt, wie es auf ihrer Oberfläche aussieht, denn die dicke Wolkenschicht verhinderte einen direkten Blick darauf. Darum schickten die Russen 1964 ihre Sonde Venera zur Venus. Sie sollte die Wolken durchdringen und auf der glutheißen Oberfläche aufsetzen.

Venus hatte häufig Besuch von Raumsonden. Lange Zeit war es völlig unbekannt, wie es auf ihrer Oberfläche aussieht, denn die dicke Wolkenschicht verhinderte einen direkten Blick darauf. Darum schickten die Russen 1964 ihre Sonde Venera zur Venus. Sie sollte die Wolken durchdringen und auf der glutheißen Oberfläche aufsetzen.