Uranus besitzt nach heutigem Kenntnisstand 27 Monde. Vier davon haben einen Durchmesser von mehr als 1000 Kilometern, die anderen Monde sind sehr viel kleiner. Im Jahr 1986 erreichte die Raumsonde Voyager 2 den Planeten Uranus und fand elf neue Monde, die uns bis dahin unbekannt waren. Und selbst in jüngster Zeit wurden noch neue Monde entdeckt, der letzte im Jahr 2003 auf Fotos, die das Weltraumteleskop Hubble geschossen hatte.

Die Uranusmonde wurden nicht nach Sagengestalten aus der griechischen Mythologie benannt, wie das bei den anderen Mitgliedern des Sonnensystems so üblich ist. Man wählte für die Bezeichnungen Figuren aus den Werken des großen englischen Schriftstellers William Shakespeare.

Die vier größten Uranusmonde Ariel, Umbriel, Titania und Oberon bewegen sich etwa in diesen Abständen um Uranus.

Zwischen Uranus und Ariel befinden sich 12 weitere Monde, wovon Portia, Puck und Miranda mit Durchmessern von 135, 162 und 472 Kilometern die größeren sind. Die übrigen haben nicht einmal hundert Kilometer im Durchmesser. Sie wurden erst 1986 durch die Raumsonde Voyager 2 gefunden.

Die vier größten Uranusmonde Ariel, Umbriel, Titania und Oberon

Ariel

| Steckbrief Ariel | |

|---|---|

| viertgrößter Uranusmond | |

| Durchmesser: | 1158 km |

| mittlerer Abstand zu Uranus: | 190.900 km |

| Umlaufzeit um Uranus: | 2,52 Tage |

| Albedo: | 0,39 |

| Scheinbare Helligkeit: | 13,7 mag |

| entdeckt im Jahr 1851 von William Lassell | |

| Weitere Daten und Vergleiche: Siehe Mondetabelle | |

Ariel besteht jeweils zur Hälfte aus Gestein und Eis. Seine Oberfläche besteht zum einen aus vielen Kratern, zum anderen aus Grabenbrüchen, die kreuz und quer verteilt sind. Diese Täler sind vermutlich entstanden, weil sich Ariels Kruste ausdehnte und so an vielen Stellen aufriss. Die Grabenbrüche sind oft hunderte Kilometer lang und bis zu 10 Kilometer tief.

Der Name Ariel stammt aus einem Werk von Alexander Pope. In seinem Versepos 'Der Lockenraub' tritt ein Luftgeist auf, der Ariel heißt.

Umbriel

| Steckbrief Umbriel | |

|---|---|

| drittgrößter Uranusmond | |

| Durchmesser: | 1169 km |

| mittlerer Abstand zu Uranus: | 266.300 km |

| Umlaufzeit um Uranus: | 4,144 Tage |

| Albedo: | 0,16 |

| Scheinbare Helligkeit: | 14 mag |

| entdeckt im Jahr 1851 von William Lassell | |

| Weitere Daten und Vergleiche: Siehe Mondetabelle | |

Auch Umbriel ist ein Eismond und besteht etwa zur Hälfte aus Gestein und Eis. Seine Oberfläche scheint sich seit Milliarden von Jahren nicht mehr wesentlich verändert zu haben, außer dass ab und zu neue Krater hinzugekommen sind. Er ist flächendeckend stark verkratert. Grabenbrüche wie auf Ariel gibt es hier nicht.

Benannt wurde Umbriel nach einem düsteren Wicht aus dem 'Lockenraub' von Alexander Pope.

Titania

| Steckbrief Titania | |

|---|---|

| größter Uranusmond | |

| Durchmesser: | 1578 km |

| mittlerer Abstand zu Uranus: | 436.300 km |

| Umlaufzeit um Uranus: | 8,706 Tage |

| Albedo: | 0,27 |

| Scheinbare Helligkeit: | 13,5 mag |

| entdeckt im Jahr 1787 von Wilhelm Herschel | |

| Weitere Daten und Vergleiche: Siehe Mondetabelle | |

Knapp sechs Jahre nach der Entdeckung des Planeten Uranus fand Wilhelm Herschel auch seine beiden größten Monde, Titania und Oberon. Titania hat einen Durchmesser von 1578 Kilometern und bewegt sich in 8,7 Tagen einmal um Uranus herum.

Titania besteht jeweils etwa zur Hälfte aus Gestein und Eis. Ihre Oberfläche ist mit Kratern bedeckt. Außerdem gibt es noch Canons, also tiefe Schluchten, die zum Teil Hunderte Kilometer lang sind.

Den Namen hat der Mond von der Elfenkönigin Titania, die in Shakespeares Werk 'Ein Sommernachtstraum' mitspielt.

Oberon

| Steckbrief Oberon | |

|---|---|

| zweitgrößter Uranusmond | |

| Durchmesser: | 1523 km |

| mittlerer Abstand zu Uranus: | 583.519 km |

| Umlaufzeit um Uranus: | 13,463 Tage |

| Albedo: | 0,24 |

| Scheinbare Helligkeit: | 13,2 mag |

| entdeckt im Jahr 1787 von Wilhelm Herschel | |

| Weitere Daten und Vergleiche: Siehe Mondetabelle | |

Oberon ist mit einem Durchmesser von 1523 Kilometern der zweitgrößte Uranusmond. Er braucht für einen Umlauf um Uranus 13,5 Tage.

Oberon besteht jeweils etwa zur Hälfte aus Gestein und Eis. Seine vereiste Oberfläche ist mit Kratern übersät und scheint damit sehr alt zu sein. Der größte Krater auf Oberon hat einen Durchmesser von 206 Kilometern. Viele große Krater sind von hellen Impaktablagerungen und Strahlensystemen umgeben, die aus relativ frischem Eis zusammengesetzt sind. Auf den Kraterböden befindet sich noch unbekanntes dunkles Material.

Da die Oberfläche dicht an dicht mit Kratern gepflastert ist, kann man davon ausgehen, dass kaum geologische Aktivitäten stattgefunden haben. Die Temperatur schwankt zwischen -193° und -203° Celsius.

Der Elfenkönig Oberon aus William Shakespeares 'Ein Sommernachtstraum' gab dem Mond seinen Namen.

Und weitere 23 Uranusmonde

Zwischen Uranus und Ariel, dem innersten der vier großen Uranusmonde, befinden sich noch 12 weitere, zum Teil winzige Monde. Der größere von ihnen, Miranda, wurde 1948 von Gerard Kuiper entdeckt. Alle anderen fand die Raumsonde Voyager 2 im Jahr 1986.

- Cordelia

- Ophelia

- Bianca

- Cressida

- Desdemonia

- Juliet

- Portia

- Rosalind

- Belinda

- Puck

- Miranda

- Caliban

- Stefano

- Trinculo

- Sycorax

- Prospero

- Setebos

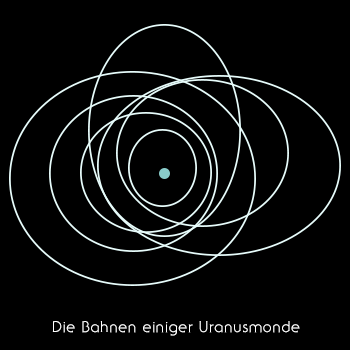

Hinter Oberon, dem äußeren der großen Monde, folgen noch mindestens 9 weitere kleine Monde. Sie wurden erst zwischen 1997 und 2003 entdeckt. Ihre Bahnen sind sehr ungewöhnlich. Acht von ihnen umkreisen den Uranus 'rückwärts', also entgegen der allgemeinen Laufrichtung im Sonnensystem. Ihre Bahnen sind teilweise stark elliptisch (siehe Abbildung).

Wahrscheinlich waren es einstmals Mitglieder des Kuiper-Gürtels und wurden in der Frühzeit des Sonnensystems von Uranus eingefangen.

Die Aufnahmen auf dieser Seite stammen von der NASA (Courtesy NASA/JPL-Caltech).

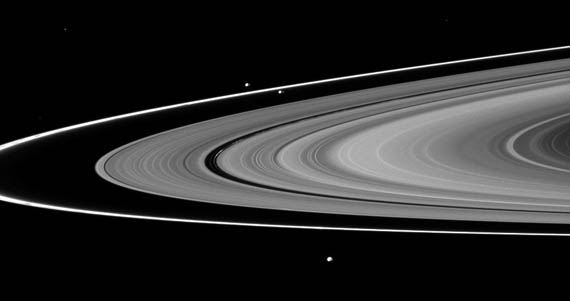

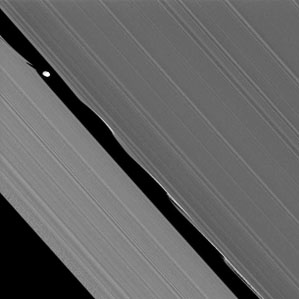

Die Schäfermonde treiben die Steinchen der Ringe immer wieder zusammen, wenn sie auseinanderdriften wollen. Die Bahn dieser Monde ist dabei frei von kleineren Körpern, denn sie haben auf ihrem Weg alles eingesammelt oder hinauskatapultiert, was ihnen in die Quere kam.

Die Schäfermonde treiben die Steinchen der Ringe immer wieder zusammen, wenn sie auseinanderdriften wollen. Die Bahn dieser Monde ist dabei frei von kleineren Körpern, denn sie haben auf ihrem Weg alles eingesammelt oder hinauskatapultiert, was ihnen in die Quere kam. Dort sammelten sich Schutt und Staub als Ringe rund um Saturn, der alles mit seiner Schwerkraft auf Umlaufbahnen festhält.

Dort sammelten sich Schutt und Staub als Ringe rund um Saturn, der alles mit seiner Schwerkraft auf Umlaufbahnen festhält.

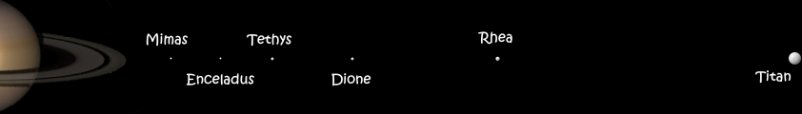

Titan ist ein sehr großer Mond (Durchmesser 5150 Kilometer!), größer als der

Titan ist ein sehr großer Mond (Durchmesser 5150 Kilometer!), größer als der

Phobos ist der innere Mond. Er bewegt sich in einem Abstand von nur 9000 Kilometern um

Phobos ist der innere Mond. Er bewegt sich in einem Abstand von nur 9000 Kilometern um

Als ihm klar wurde, dass dies Monde sind, die um

Als ihm klar wurde, dass dies Monde sind, die um

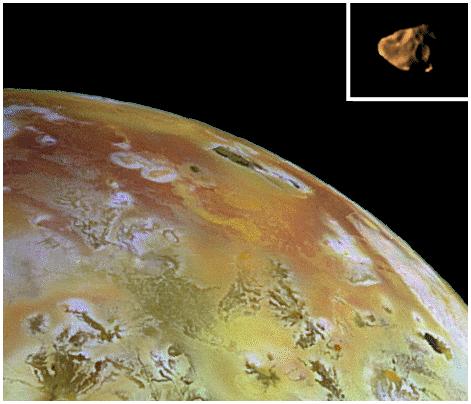

Eine Ausnahme bildet Amalthea. Dieser Mond ist etwas größer (Länge 250 km, Breite 146 km, also unregelmäßig geformt), weshalb er bereits im Jahr 1892 entdeckt werden konnte.

Eine Ausnahme bildet Amalthea. Dieser Mond ist etwas größer (Länge 250 km, Breite 146 km, also unregelmäßig geformt), weshalb er bereits im Jahr 1892 entdeckt werden konnte. Io ist mit einem Durchmesser von 3643 Kilometern der drittgrößte Jupitermond und der innerste der Galileischen Monde. Er umkreist Jupiter einmal innerhalb von 1,8 Tagen.

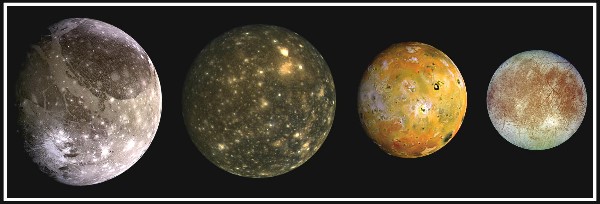

Io ist mit einem Durchmesser von 3643 Kilometern der drittgrößte Jupitermond und der innerste der Galileischen Monde. Er umkreist Jupiter einmal innerhalb von 1,8 Tagen. Europa (der Name stammt von einer phönizischen Prinzessin, in die sich Jupiter einst verliebte) ist etwas kleiner als Io und umrundet Jupiter einmal in 3,5 Tagen.

Europa (der Name stammt von einer phönizischen Prinzessin, in die sich Jupiter einst verliebte) ist etwas kleiner als Io und umrundet Jupiter einmal in 3,5 Tagen. Ganymed ist unbestritten der größte Mond des Sonnensystems. Diesen Rang wird ihm keiner mehr streitig machen können. Mit seinen 5262 Kilometern Durchmesser ist er sogar größer als der Planet Merkur (der bringt es nur auf 4878 km)! Um Jupiter ganz zu umrunden, benötigt Ganymed 7,2 Tage.

Ganymed ist unbestritten der größte Mond des Sonnensystems. Diesen Rang wird ihm keiner mehr streitig machen können. Mit seinen 5262 Kilometern Durchmesser ist er sogar größer als der Planet Merkur (der bringt es nur auf 4878 km)! Um Jupiter ganz zu umrunden, benötigt Ganymed 7,2 Tage. Kallisto hat einen Durchmesser von 4821 Kilometern und ist damit der drittgrößte Mond im gesamten Sonnensystem (nach Ganymed und Titan von Saturn). Er ist nur eine Winzigkeit kleiner als der Planet Merkur. Für eine Runde um Jupiter braucht er 16,7 Tage.

Kallisto hat einen Durchmesser von 4821 Kilometern und ist damit der drittgrößte Mond im gesamten Sonnensystem (nach Ganymed und Titan von Saturn). Er ist nur eine Winzigkeit kleiner als der Planet Merkur. Für eine Runde um Jupiter braucht er 16,7 Tage.