Japetus ist ein mit Eis überzogener Mond. Er ist mit einem Durchmesser von 1436 km der drittgrößte Mond Saturns. Er wurde bereits vor mehr als 300 Jahren von Giovanni Cassini beobachtet. Dieser wunderte sich darüber, dass der Mond manchmal sichtbar war und manchmal aus unerklärlichen Gründen verschwand.

Japetus ist ein mit Eis überzogener Mond. Er ist mit einem Durchmesser von 1436 km der drittgrößte Mond Saturns. Er wurde bereits vor mehr als 300 Jahren von Giovanni Cassini beobachtet. Dieser wunderte sich darüber, dass der Mond manchmal sichtbar war und manchmal aus unerklärlichen Gründen verschwand.

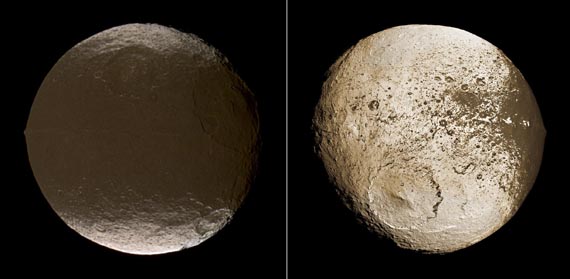

Seit dem Besuch der Raumsonde Voyager 2 wissen wir, welche Ursache das plötzliche Verschwinden hat: Japetus ist auf der einen Seite sehr hell gefärbt, und auf der anderen Seite fast schwarz. Wendet er uns seine dunkle Seite zu, ist er fast nicht mehr zu sehen. Die Albedo beträgt auf der hellen Seite 50%, auf der dunklen nur 3-5%!

Japetus (oder auch Iapetus) ist in der griechisch-römischen Mythologie der Bruder Saturns.

Daten und Fakten

| Steckbrief Japetus | |

|---|---|

| Durchmesser: | 1436 km |

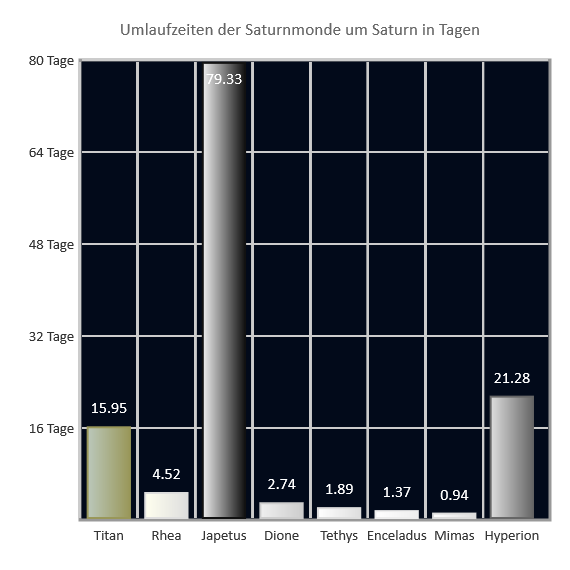

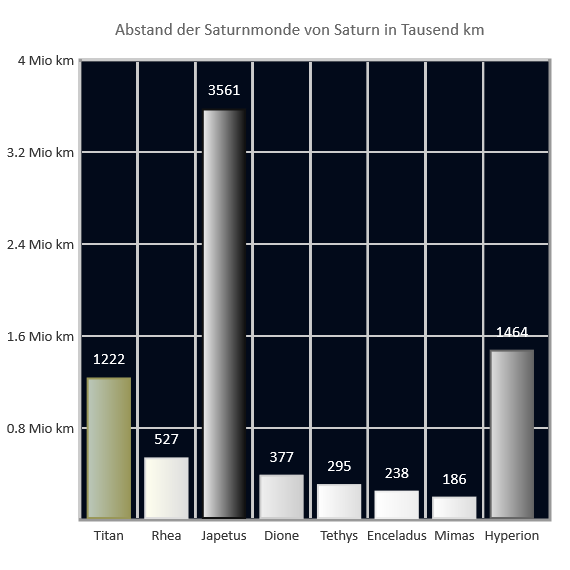

| mittlerer Abstand zu Saturn: | 3.561.300 km |

| Umlaufzeit um Saturn: | 79,33 Tage |

| Albedo: | 0,04 bis 0,5 |

| Scheinbare Helligkeit: | ca. 10 mag |

| entdeckt von Giovanni Cassini im Jahr 1671 | |

| Weitere Daten und Vergleiche: Siehe Mondetabelle | |

Besonderheiten: hat eine schwarze und eine helle Seite, Gebirgszug genau entlang des Äquators

Der Mond mit den zwei Gesichtern

Die dunkle Region auf Japetus wurde nach ihrem Entdecker 'Cassini Regio' benannt, die hellen Bereiche heißen 'Roncevaux Terra'.

Lange rätselte man darüber, weshalb dieser Mond zwei so unterschiedliche Seiten hat. Dazu werden mehrere Theorien bzw. Erklärungen diskutiert.

Theorie 1

Durch Beobachtungen der Saturnsonde Cassini ist klar geworden, dass Japetus nur sehr langsam rotiert. Dabei weist immer die gleiche Seite in Flugrichtung.

Auf dieser Seite sammelt Japetus möglicherweise viel Staub aus dem Weltall auf, wodurch das Eis dort dunkel gefärbt wird und so mehr Sonnenlicht absorbiert.

Das wiederum führt zum Erwärmen und Verdunsten der Eisschicht, und tiefer liegende Gesteinsschichten kommen zum Vorschein. Diese Gesteinsschichten haben eine dunkle Färbung.

Theorie 2

Die dunklen Materialien könnten auch Ablagerungen aus organischen Verbindungen sein, wie sie in primitiven Meteoriten oder auf der Oberfläche von Kometen vorkommen.

Die dunklen Materialien könnten auch Ablagerungen aus organischen Verbindungen sein, wie sie in primitiven Meteoriten oder auf der Oberfläche von Kometen vorkommen.

Wie dick die Schicht des dunklen Materials ist, weiß man heute noch nicht. Sollte sie dünn sein, so müsste sie ständig erneuert werden, da bei einem Einschlag helleres Material aus dem Untergrund ausgeworfen würde.

Theorie 3

Das dunkle Material könnte aus dem Innern des Mondes stammen und durch eine Kombination aus Impaktereignissen und Vulkanismus an die Oberfläche gelangt sein. Diese Theorie wird durch das konzentrierte Vorkommen am Boden von Kratern gestützt.

Theorie 4

Einer anderen Theorie nach stammt das dunkle Material vom Mond Phoebe. Es könnte durch den Einschlag von Mikrometeoriten freigesetzt und sich auf Japetus' führender Seite gesammelt haben. Gestärkt wird diese Theorie durch den Fund eines weiteren, sehr ausgedehnten Saturnrings durch das Spitzer-Weltraumteleskop am 6. Oktober 2009. Man nimmt an, dass das Material dieses Ringes von Phoebe stammt, da dessen Umlaufbahn ziemlich genau innerhalb des Rings verläuft.

Andere Forscher sind der Meinung, das Material könnte auch vom Saturnmond Titan stammen. Eine endgültige Erklärung steht noch nicht fest. Vielleicht ist des Rätsels Lösung ja eine Mischung aus all diesen Theorien. Hier besteht auf jeden Fall weiterer Forschungsbedarf.

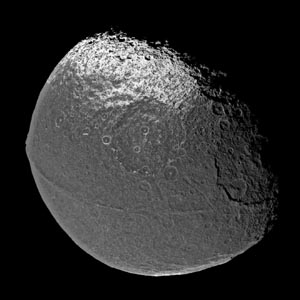

Noch ein Rätsel: die Walnussform

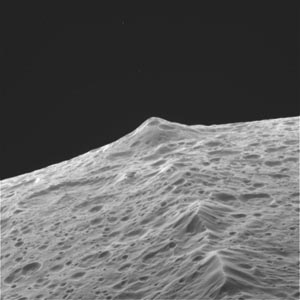

Japetus sieht auf Bildern der Raumsonde Cassini aus wie eine Walnuss. Das liegt an dem Bergrücken, der sich bis auf wenige Breitengrade genau auf dem geografischen Äquator befindet.

Japetus sieht auf Bildern der Raumsonde Cassini aus wie eine Walnuss. Das liegt an dem Bergrücken, der sich bis auf wenige Breitengrade genau auf dem geografischen Äquator befindet.

Der Bergrücken hat eine Länge von 1300 Kilometern, eine Breite von bis zu 20 Kilometern und eine maximale Höhe von 13 Kilometern.

Noch weiß man nicht, wie der Gebirgszug entstanden ist. Es gibt bislang mehrere Erklärungen dafür:

Theorie 1

Der Bergrücken könnte durch tektonische Vorgänge entstanden sein, also durch Auffaltung, wie wir es auch bei irdischen Gebirgen beobachten können.

Theorie 2

Durch einen Riss in der Kruste des Mondes könnte flüssiges Material aus dem Untergrund an die Oberfläche getreten sein und sich bis zum heutigen Erscheinungsbild angehäuft haben.

Durch einen Riss in der Kruste des Mondes könnte flüssiges Material aus dem Untergrund an die Oberfläche getreten sein und sich bis zum heutigen Erscheinungsbild angehäuft haben.

Theorie 3

Nach einer gänzlich anderen Hypothese (Wing-Huen Ip) handelt es sich um die Trümmer eines abgestürzten Ringes, der entweder ein Überrest der Gas- und Staubscheibe gewesen ist, aus der sich Japetus gebildet hat, oder die Folge des Einschlags eines großen Asteroiden und des dadurch herausgeschleuderten Materials.

Theorie 4

Vielleicht aber rotierte Japetus kurz nach seiner Entstehung stark. Durch die schnelle Rotation bekam er eine ausgebeulte Form. Japetus gefror, bevor sich die Rotation auf den heutigen Wert verlangsamte. Die ausgebeulte Form musste nun eigentlich zurückgehen. Das war aber durch das Gefrieren nicht mehr möglich. Das Material sammelte sich daher an der ehemals höchsten Stelle, dem Äquator, an.

Die Aufnahmen auf dieser Seite stammen von der NASA (Courtesy NASA/JPL-Caltech).

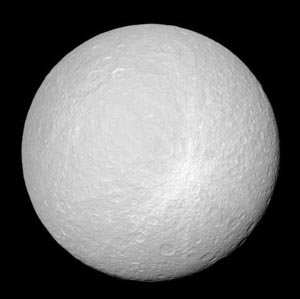

Rhea hat einen Durchmesser von 1528 km und ist nach

Rhea hat einen Durchmesser von 1528 km und ist nach

Titan ist ein sehr großer Mond (Durchmesser 5150 Kilometer!), größer als der Planet

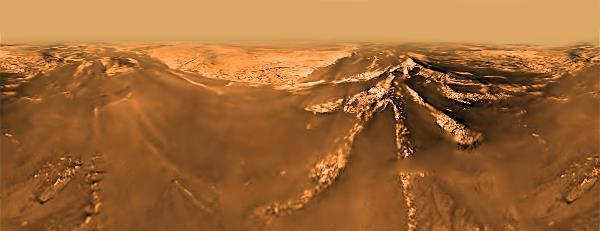

Titan ist ein sehr großer Mond (Durchmesser 5150 Kilometer!), größer als der Planet  Am 14. Januar 2005 war es soweit - unsere Neugier sollte endlich befriedigt werden! Die Raumsonde Cassini-Huygens kam im Saturnsystem an und ließ den Lander Huygens durch die Wolken hinab auf die Oberfläche des Titan schweben. Während des Abstiegs am Fallschirm wurde fleißig alles gemessen und fotografiert. Aus den vielen Daten ergaben sich zahlreiche neue Erkenntnisse und Einblicke in diese einzigartige Welt.

Am 14. Januar 2005 war es soweit - unsere Neugier sollte endlich befriedigt werden! Die Raumsonde Cassini-Huygens kam im Saturnsystem an und ließ den Lander Huygens durch die Wolken hinab auf die Oberfläche des Titan schweben. Während des Abstiegs am Fallschirm wurde fleißig alles gemessen und fotografiert. Aus den vielen Daten ergaben sich zahlreiche neue Erkenntnisse und Einblicke in diese einzigartige Welt.

Die Luft besteht zu 90% aus Stickstoff und 5% Methan, ist also keine 'Atemluft' für uns.

Die Luft besteht zu 90% aus Stickstoff und 5% Methan, ist also keine 'Atemluft' für uns.