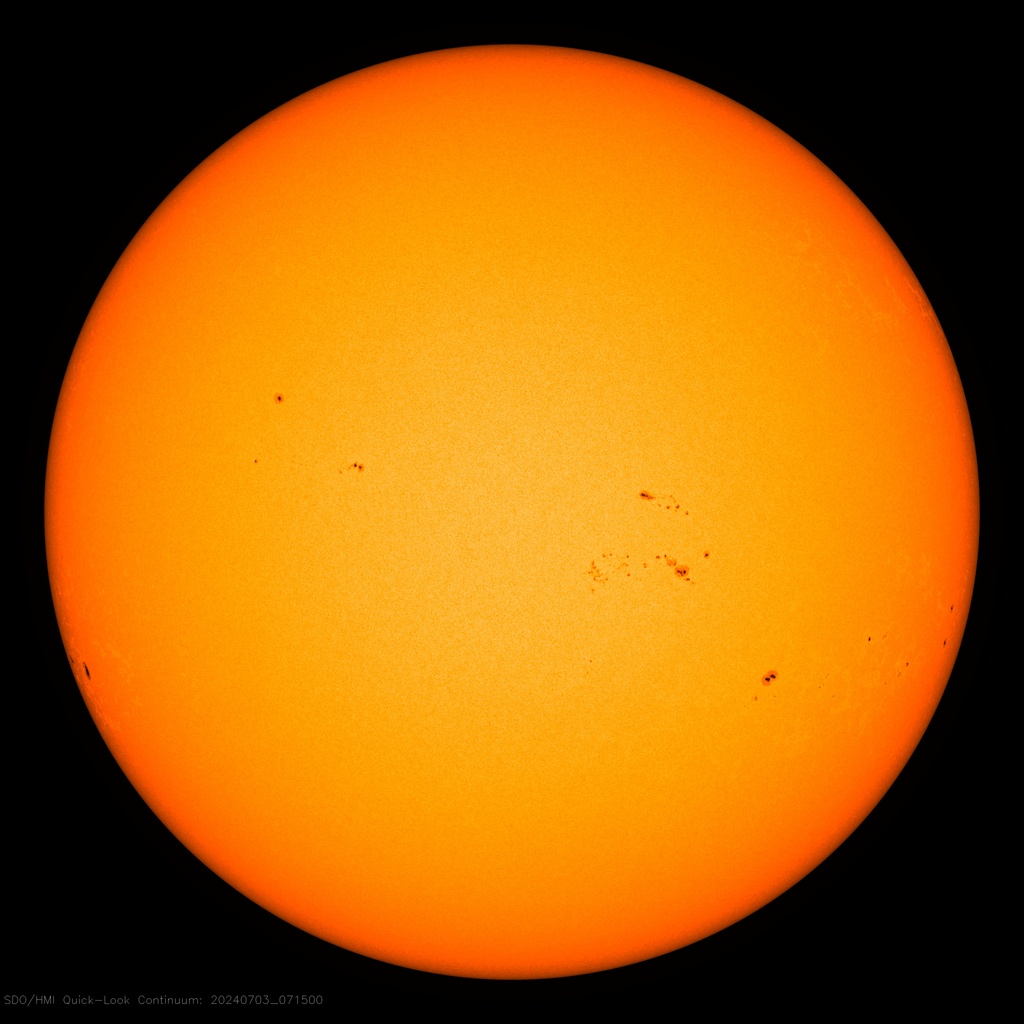

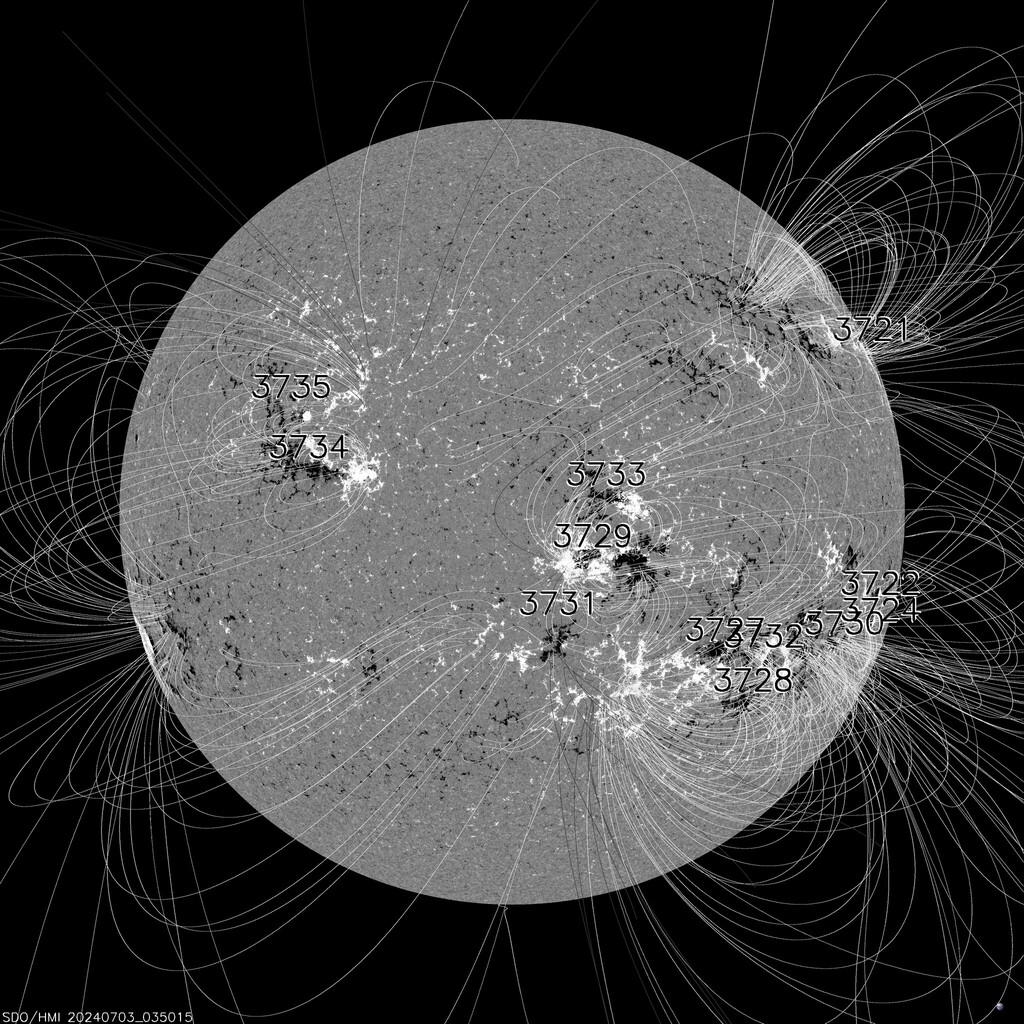

Wir sehen hier ein aktuelles Bild der Sonne. Die Aufnahme wurde mit einem speziellen Instrument gemacht, dem Helioseismic and Magnetic Imager (HMI). Das HMI zeichnet die solaren Magnetfelder auf, um ihre Verteilung und Veränderung sichtbar zu machen. Das Innere der Sonne wirkt wie ein gigantischer Dynamo, der die Bewegungsenergie eines elektrischen Leiters in elektrische Energie und in ein Magnetfeld umwandelt.

Sonnenflecken sind Ein- und Austrittsstellen der Magnetfeldlinien. Es gehören immer zwei Sonnenflecken zusammen, ein magnetischer Nordpol und ein magnetischer Südpol (dargestellt als schwarze und weiße Flächen). Bipolare Flecken sind meist in Ost-West-Richtung, parallel zum Sonnenäquator, ausgerichtet. Zwischen den Sonnenflecken bilden sich Magnetfeldlinien in Form von Schleifen aus, die weit ins All hinausragen.

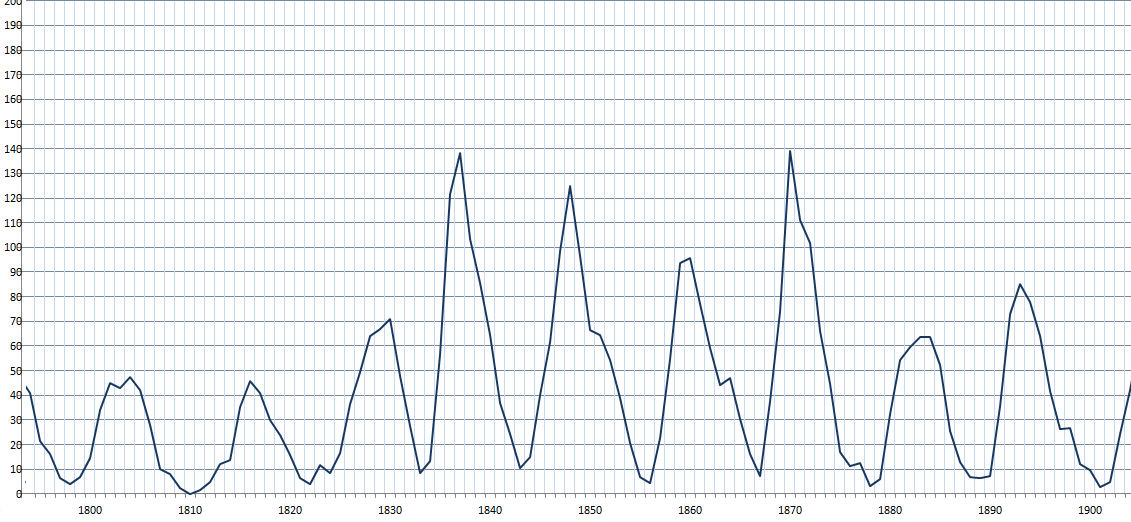

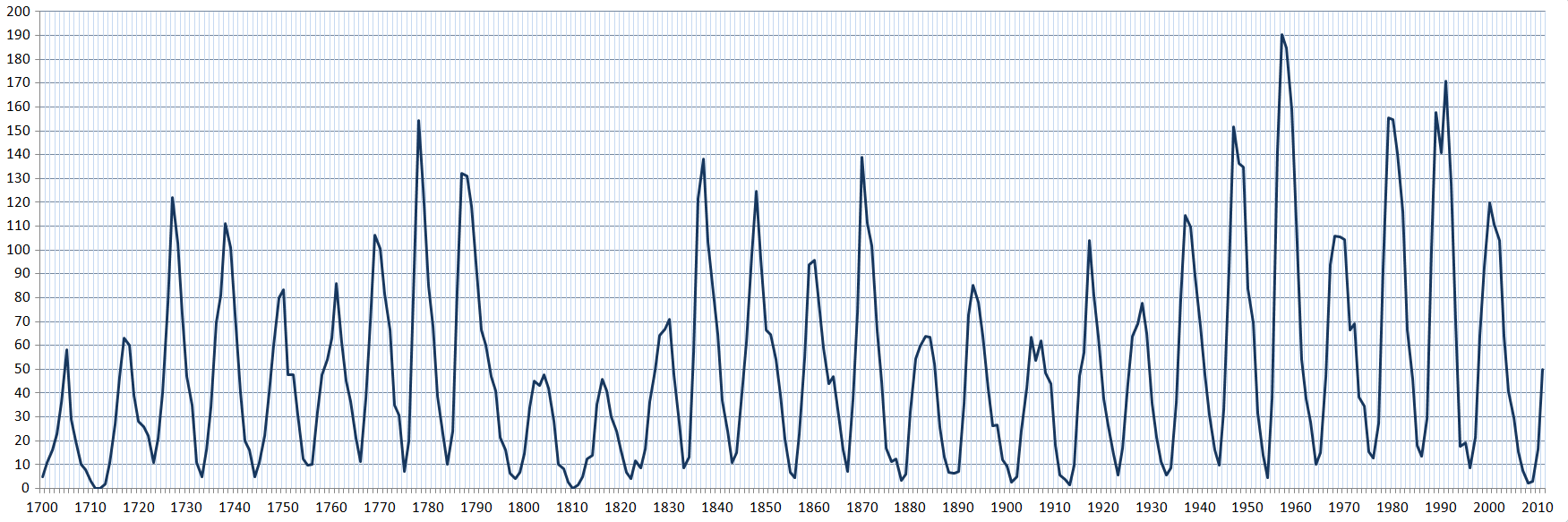

Alle 11 Jahre polt sich das Magnetfeld der Sonne um, und in diesem Rhythmus nimmt die Anzahl der Flecken zu und ab. Alle 11 Jahre haben wir ein Sonnenfleckenmaximum (das letzte im Jahr 2013). Danach nimmt die Zahl der Sonnenflecken ab, bis wir ein Sonnenfleckenminimum haben (ebenfalls alle 11 Jahre) . Mit den Daten des HMI können wir die Physik des solaren Dynamoeffekts besser erforschen und verstehen lernen.

Für mehr Informationen besuche die SDO-Seite der NASA: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/