Charles Messier lebte vom 26. Juni 1730 bis 12. April 1817

Der erste Buchstabe des Nachnamens von Charles Messier ist heute untrennbar mit etlichen Objekten des Sternenhimmels verbunden. Unter Astronomen sind Ausdrücke wie beispielsweise M31 oder M42 ganz normal und jeder weiß sogleich, was für himmlische Wunder sich dahinter verbergen.

Dabei wollte Charles Messier gar nicht die schönsten Objekte des Himmels katalogisieren, sondern sich selbst die Suche nach Kometen erleichtern. Er lebte in einer Zeit, als man erkannte, dass Kometen wiederkehren können. Um 1758 wartete die ganze Welt gespannt auf das Erscheinen des Kometen Halley. Sein Auftauchen zum vorherberechneten Zeitraum und am vorherberechneten Himmelsausschnitt würde die Theorie der Wiederkunft bestätigen.

Charles Messier war damals gerade Assistent an der Marinesternwarte Paris und hatte die Aufgabe, den Kometen aufzuspüren. Während seiner Suche fiel er ein paarmal auf Himmelsobjekte herein, die im ersten Moment so neblig und diffus aussahen wie ein Komet, bei denen sich aber nach einigen Beobachtungstagen herausstellte, dass sie sich nicht vom Fleck bewegen. Um keine wertvolle Zeit mit aufwändigen Nachbeobachtungen zu verschwenden, beschloss Messier, all diese Nicht-Kometen in einen Katalog einzutragen und damit von der Kometensuche auszuschließen. So schuf er einen Katalog, der bis heute in Gebrauch ist und jedem Amateurastronom den Weg zu den schönsten Deep Sky Objekten zeigt.

Die Kindheit und Jugend

Charles Messier wurde am 26. Juni 1730 im französischen Badonviller geboren. Er war das zehnte von zwölf Kindern, allerdings starben sechs seiner Geschwister bereits in jungen Jahren. Sein Vater Nicolas Messier arbeitete als Gerichtsdiener und starb, als Charles Messier elf Jahre alt war.

Als Messier 14 Jahre alt war, war ein heller Komet zu beobachten, der erstmals sein Interesse an Astronomie weckte. Am 25. Juli 1748 konnte er außerdem eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachten. 1751 zog Messier nach Paris, um Arbeit zu finden. Da er eine saubere Handschrift hatte, wurde er von Joseph Nicolas Delisle angestellt, dem Astronom der französischen Marine. In dieser Zeit wohnte er gemeinsam mit Delisle im Hotel de Cluny, wo ihm Delisles Sekretät Libour die dortige Sternwarte erklärte.

Von Libour lernte Messier, wie man sorgfältig beobachtet und Beobachtungsnotizen verfaßt, während Delisle ihm die Grundlagen der Astronomie und die Notwendigkeit exakter Messungen nahebrachte. Der Merkurtransit vom 6. Mai 1753 ist die erste Beobachtung von Messier, die dokumentiert ist. 1754 wurde Messier fest bei der Marine angestellt.

Die Suche nach dem Kometen Halley

1757 begann er mit der Suche nach dem Halleyschen Komet, dessen Erscheinen von Edmond Halley vorausgesagt wurde. Dabei stieß er zuerst auf eine Begleitgalaxie des Andromedanebels (seine erste Entdeckung ist heute das 32. Objekt in seiner Liste), am 14. August 1758 entdeckte er dann einen Komet - allerdings nicht den Halleyschen Kometen, da die von Delisle berechnete Bahn falsch war und Messier somit an der falschen Position suchte.

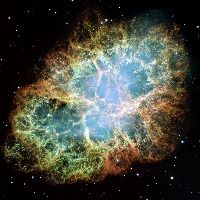

Am 12. September 1758 entdeckte er im Sternbild Stier einen weiteren Nebel, den er zuerst für einen Komet hielt. Allerdings veränderte dieser Nebel seine Position nicht. Daher verzeichnete er diesen Nebel als erstes Objekt in einem Katalog mit kometenähnlichen Nebeln.

Am 12. September 1758 entdeckte er im Sternbild Stier einen weiteren Nebel, den er zuerst für einen Komet hielt. Allerdings veränderte dieser Nebel seine Position nicht. Daher verzeichnete er diesen Nebel als erstes Objekt in einem Katalog mit kometenähnlichen Nebeln.

Heute wissen wir, dass M1 der Überrest einer Supernova aus dem Jahr 1054. Der Halleysche Komet wurde schließlich in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag 1758 von dem deutschen Astronom Johann Georg Palitzsch entdeckt.

Messier entdeckte den Komet unabhängig von Palitzsch vier Wochen später, nachdem er Delisles Berechnungen bezweifelt hatte und andere Himmelsbereiche absuchte.

Die Kometenjagd geht weiter

1760 entdeckte Messier einen weiteren Kometen, allerdings weigerte Delisle sich, diese Entdeckung zu veröffentlichen. Trotzdem beschäftigte Messier sich weiter mit der Jagd nach Kometen und wurde schließlich auch von Delisle bei seiner Arbeit unterstützt.

Bis 1764 beobachtete Messier einen weiteren Nebel (M2, der bereits von Jean-Dominique Maraldi entdeckt wurde), den Venustransit vom 6. Juni 1761, das vorübergehende Verschwinden der Saturnringe, als die Erde die Ringebene des Saturn kreuzte, und den Kometen 1762 Klinkenberg. Außerdem entdeckte er selbst zwei weitere Kometen (1763 und 1764).

Mit der Entdeckung von M3 schien er den Entschluss gefasst zu haben, einen Katalog mit Nebeln am Himmel aufzustellen, um von diesen Nebelflecken nicht weiter verwirrt zu werden. 1764 verzeichnete er die Objekte M3 bis M40, von denen er 19 selbst entdeckte.

Mit der Entdeckung von M3 schien er den Entschluss gefasst zu haben, einen Katalog mit Nebeln am Himmel aufzustellen, um von diesen Nebelflecken nicht weiter verwirrt zu werden. 1764 verzeichnete er die Objekte M3 bis M40, von denen er 19 selbst entdeckte.

Die übrigen übernahm er aus Katalogen von Edmond Halley, William Derham, Johannes Hevelius, Lacaille, Maraldi, Le Gentil und De Chéseaux. Außerdem hatte er Kontakt zu verschiedenen anderen Astronomen in ganz Europa und wurde Mitglied einiger wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien.

Nachdem Delisle 1765 in Rente ging, konnte er an der Sternwarte des Hôtel de Cluny weiterbeobachten, aber erst 1771 wurde er von der Marine als Astronom eingestellt.

Der Messier-Katalog wird veröffentlicht

Anfang 1769 veröffentlichte Messier eine erste Version seines Katalogs. Wohl um mehr Einträge zu haben, katalogisierte er mit M42 bis M45 auch sehr bekannte Objekte: den Orionnebel, die Krippe und die Plejaden. Außerdem entdeckte er einen weiteren Kometen und wurde wenig später Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften und der Royal Academy of Sweden.

Anfang 1769 veröffentlichte Messier eine erste Version seines Katalogs. Wohl um mehr Einträge zu haben, katalogisierte er mit M42 bis M45 auch sehr bekannte Objekte: den Orionnebel, die Krippe und die Plejaden. Außerdem entdeckte er einen weiteren Kometen und wurde wenig später Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften und der Royal Academy of Sweden.

Am 16. Februar 1771 stellte er seinen Katalog der Pariser Akademie der Wissenschaften vor. Drei Nächte später entdeckte er vier weitere Objekte: M46 - M49. Bei M47 und M48 irrte er sich jedoch bei den Positionen (oder beobachtete er doch einen Kometen, den er nicht erkannte?) - erst seit einigen Jahrzehnten wurden seine Aufzeichnungen Deep-Sky-Objekten zugeordnet, die der ursprünglichen Beschreibung entsprechen.

Die Highlights des Messier-Katalogs

Der Messier-Katalog enthält teilweise ganz unterschiedliche Himmelsobjekte. Es sind offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen, Galaxien und planetarische Nebel. Einige davon sind mit bloßem Auge am Himmel zu erkennen, z.B. die Plejaden (M45). Einige sind als diffuse Stelle am Himmel zu erkennen und zeigen erst im Teleskop ihre eigentliche Gestalt (z.B. die Andromedagalaxie M31). Die meisten Objekte sind reine Teleskopobjekte, also mit bloßem Auge nicht auszumachen (z.B. der Ringnebel M57).

Einige Objekte sind spektakulär schöne Gebilde und bezaubern durch ihre Farbgebung oder ihre außergewöhnliche Form. Diese Himmelsschönheiten haben sich unter Amateurastronomen zu Lieblingsobjekten entwickelt, die man immer wieder gerne mit einem Teleskop am Himmel sucht.

Einige Objekte sind spektakulär schöne Gebilde und bezaubern durch ihre Farbgebung oder ihre außergewöhnliche Form. Diese Himmelsschönheiten haben sich unter Amateurastronomen zu Lieblingsobjekten entwickelt, die man immer wieder gerne mit einem Teleskop am Himmel sucht.

Im Frühjahr hat man außerdem die Gelegenheit, in einer einzigen Nacht fast alle Messier-Objekte vor die Linse zu bekommen. Viele Sternwarten veranstalten dann Beobachtungstreffen und führen durch den Messier-Katalog.

In der folgenden Aufstellung sind die schönsten M-Objekte zusammengetragen und mit einem Hinweis auf das dazugehörige Sternbild versehen.

Die Aufnahmen wurden mit einem Amateurteleskop gemacht, vielen Dank Martin!

|

|

|

M8 Lagunennebel, Sternentstehungsgebiet,

Sternbild Schütze |

M13 Kugelsternhaufen,

Sternbild Herkules |

M27 Hantelnebel,

Sternbild Füchslein |

|

|

|

|

M31 Andromedagalaxie, Sternbild Andromeda |

M42 Orionnebel, Sternentstehungsgebiet,

Sternbild Orion |

M44 Krippe oder Präsepe, Offener Sternhaufen, Sternbild Krebs |

|

|

|

|

M45 Plejaden, Offener Sternhaufen, Sternbild Stier |

M57 Ringnebel, Planetarischer Nebel, Sternbild Leier |

M104 Sombrero-Galaxie, Sternbild Jungfrau |

| Aufnahmen aller Messier-Objekte gibt es unter anderem auf der Seite von Fred Espanak: astropixels.com. |

Privates Glück und Unglück

Am 26. November 1770 heiratete der mittlerweile 40jährige die drei Jahre jüngere Marie-Francoise de Vermauchampt. Am 15. März 1772 brachte seine Frau einen Sohn auf die Welt, allerdings starben sowohl das Kind als auch Messiers Frau innerhalb von elf Tagen nach der Geburt. In der Folgezeit beobachtete Messier etwas weniger, zwischen 1775 und 1777 entdeckte er weder einen Nebel noch einen Kometen.

Weitere Entdeckungen

1779 gab es wieder eine Reihe neuer Einträge, die abwechselnd von Messier, Johann Gottfried Köhler in Dresden und Barnnabus Oriani in Mailand entdeckt wurden. Der Grund war ein Komet, der den Galaxienhaufen in der Jungfrau durchquerte. Ende August 1780 tat Messier sich mit Pierre Méchain zusammen, um weitere Nebel zu katalogisieren.

1779 gab es wieder eine Reihe neuer Einträge, die abwechselnd von Messier, Johann Gottfried Köhler in Dresden und Barnnabus Oriani in Mailand entdeckt wurden. Der Grund war ein Komet, der den Galaxienhaufen in der Jungfrau durchquerte. Ende August 1780 tat Messier sich mit Pierre Méchain zusammen, um weitere Nebel zu katalogisieren.

Im April 1781 waren 100 Objekte bekannt, kurz vor der Veröffentlichung wurden noch drei weitere Nebel aufgenommen - allerdings ohne Endkontrolle, so dass M101 und M102 (wahrscheinlich) das selbe Objekt bezeichnen. Einige weitere Entdeckungen von Messier und Méchain wurden nach der Veröffentlichung nachgetragen.

Am 14. April 1781 erfuhr Messier von der Entdeckung des Planeten Uranus, beobachtete ihn selbst und gratulierte dem Entdecker, Friedrich Wilhelm Herschel, zu seiner Leistung.

Unglückliche Zeiten

Am 6. November 1781 stürzte Messier etwa acht Meter tief in einen Eiskeller, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Erst ein Jahr später, am 9. November 1782, war er wieder auf den Beinen - drei Tage später beobachtete er einen Merkurtransit. Während Messier krank war, entdeckte Méchain M107 - dieser Nebel sollte das letzte Objekt in dem Messier-Katalog sein. Méchain schickte den aktualisierten Messier-Katalog an Bernoulli an der Berliner Akademie der Wissenschaften, Katalog und Begleitbrief wurden von Johann Elert Bode im Astronomischen Jahrbuch des Jahres 176 veröffentlicht.

Messier selbst entdeckte 1785 einen weiteren Komet, allerdings suchte er keine weiteren Nebel mehr, da Herschel zur selben Zeit mit besseren Geräten den Himmel durchmusterte und so einen umfangreicheren Katalog erstellen konnte. Während der französischen Revolution ab 1789 verlor er sein Gehalt und seine finanzielle Unterstützung, so daß er sich sogar das Lampenöl zusammenbetteln mußte. Trotzdem entdeckte er in dieser Zeit einen weiteren Kometen.

Am 12. Juli 1801 entdeckte der mittlerweile 71jährige Messier einen weiteren Kometen. Damit hatte er 20 Kometen entdeckt, davon war er bei 13 Kometen der Erstentdecker. 1806 erhielt Messier das Kreuz der Ehrenlegion von Napoleon und revanchierte sich dafür, indem er den Komet von 1769 Napoleon widmete, der in diesem Jahr geboren wurde.

Damit war Messier der letzte Astronom, der behauptete, Kometen würden große Ereignisse ankündigen, und verspielte einiges von seinem guten Ruf. 1807 beobachtete er seinen letzten Komet, zu dieser Zeit hatte seine Sehkraft bereits stark nachgelassen. Auch seine Sternwarte war mangels Geld nicht mehr in allzu gutem Zustand.

1815 erlitt Messier einen Schlaganfall, und in der Nacht von 11. auf den 12. April 1817 starb er im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Paris.

Quelle: http://www.messier.de, die deutsche Homepage des französischen Kometenjägers. Dort findet sich auch der komplette Messier-Katalog und zu vielen Messier-Objekten ein Foto mit Begleittext.

Die Aufnahmen auf dieser Seite stammen, wenn nicht anders gekennzeichnet, von der NASA (Courtesy NASA/JPL-Caltech).

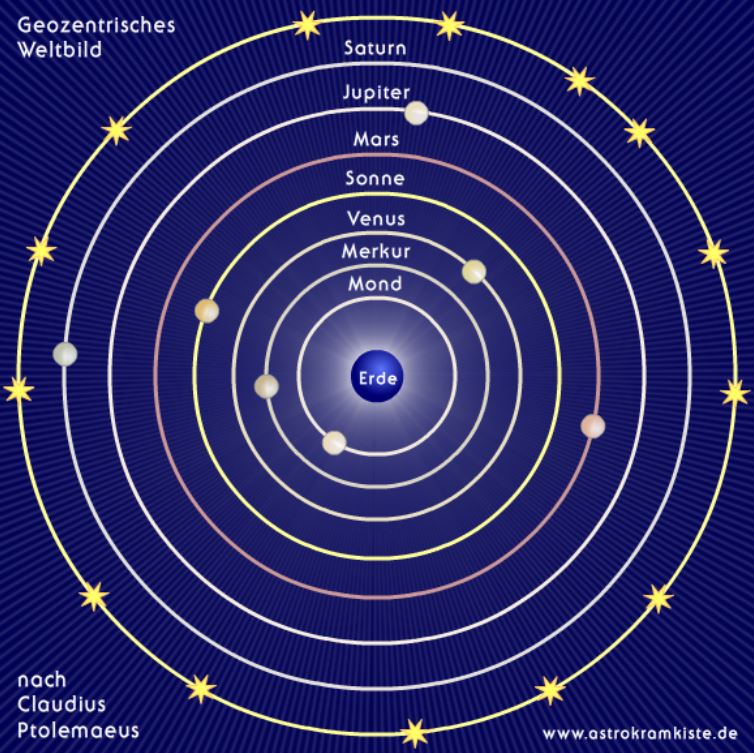

Claudius Ptolemäus lebte ungefähr von 80 bis 160 unserer Zeitrechnung. Genau lässt sich das nicht mehr sagen, denn es ist kaum etwas persönliches von ihm überliefert worden. Er war wahrscheinlich ein Ägypter und lebte in Alexandria. Aus seinem Leben ist nicht viel bekannt, aber dennoch ist er weltberühmt.

Claudius Ptolemäus lebte ungefähr von 80 bis 160 unserer Zeitrechnung. Genau lässt sich das nicht mehr sagen, denn es ist kaum etwas persönliches von ihm überliefert worden. Er war wahrscheinlich ein Ägypter und lebte in Alexandria. Aus seinem Leben ist nicht viel bekannt, aber dennoch ist er weltberühmt.

Alles was sich oben im Himmel befindet, sollte dagegen wahrhaft himmlisch und vollkommen sein. Die Himmelskörper seien vollkommene makellose Kugeln, die sich auf perfekten Kreisbahnen bewegen.

Alles was sich oben im Himmel befindet, sollte dagegen wahrhaft himmlisch und vollkommen sein. Die Himmelskörper seien vollkommene makellose Kugeln, die sich auf perfekten Kreisbahnen bewegen.

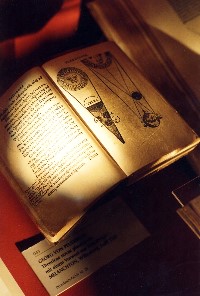

Gleichzeitig übte er eine Lehrtätigkeit aus. Seine Vorlesung über Planetenbewegungen und neue Planetentheorien ("Theoricae novae planetarum") brachte er 1460 als Buch heraus. Darin war es ihm gelungen, die Grundlagen und komplizierten Zusammenhänge dieser Theorien anschaulich zu erklären und mit Hilfe zahlreicher Zeichnungen und Figuren zu erläutern.

Gleichzeitig übte er eine Lehrtätigkeit aus. Seine Vorlesung über Planetenbewegungen und neue Planetentheorien ("Theoricae novae planetarum") brachte er 1460 als Buch heraus. Darin war es ihm gelungen, die Grundlagen und komplizierten Zusammenhänge dieser Theorien anschaulich zu erklären und mit Hilfe zahlreicher Zeichnungen und Figuren zu erläutern. Zunehmend entwarf er auch selbst Geräte und baute sie dann ganz nach seinen Vorstellungen, wobei er meisterliche Stücke schuf, die nicht nur sehr präzise sondern auch reich verziert waren. Das Astrolabium, das er 1457 für Kaiser Friedrich III. anfertigte, war zugleich sowohl ein astronomisches Gerät als auch ein Kunstwerk. Es wird heute im Germanischen Museum Nürnberg aufbewahrt und gezeigt.

Zunehmend entwarf er auch selbst Geräte und baute sie dann ganz nach seinen Vorstellungen, wobei er meisterliche Stücke schuf, die nicht nur sehr präzise sondern auch reich verziert waren. Das Astrolabium, das er 1457 für Kaiser Friedrich III. anfertigte, war zugleich sowohl ein astronomisches Gerät als auch ein Kunstwerk. Es wird heute im Germanischen Museum Nürnberg aufbewahrt und gezeigt. Damit eine Sonnenuhr funktioniert und auch die richtige Zeit anzeigt, muss sie ganz genau ausgerichtet werden. Das geht mit einem Kompass. Peuerbach baute ihn gleich mit in die Sonnenuhr ein. Dabei führte er eine wichtige Neuerung ein: ihm war nämlich aufgefallen, dass die Kompassnadel nie ganz genau nach Norden zeigt, wenn man sie mit dem Himmelsnordpol abgleicht.

Damit eine Sonnenuhr funktioniert und auch die richtige Zeit anzeigt, muss sie ganz genau ausgerichtet werden. Das geht mit einem Kompass. Peuerbach baute ihn gleich mit in die Sonnenuhr ein. Dabei führte er eine wichtige Neuerung ein: ihm war nämlich aufgefallen, dass die Kompassnadel nie ganz genau nach Norden zeigt, wenn man sie mit dem Himmelsnordpol abgleicht. Die Stadt Peuerbach gibt es auch heute noch. Sie ist einer der ältesten Marktflecken Oberösterreichs. Aus ihr gingen mehrere Gelehrte, Professoren, Lehrer und Humanisten hervor, die alle vom Pfarrer Heinrich Barucher gefördert und zur Ausbildung entweder ins Stift Kremsmünster, Stift Klosterneuburg oder an die Universität Wien geschickt wurden. Die Stadt war auch Namensgeber für den Nachnamen Georgs. In der damaligen Zeit war es üblich, sich nach seiner Herkunft zu benennen.

Die Stadt Peuerbach gibt es auch heute noch. Sie ist einer der ältesten Marktflecken Oberösterreichs. Aus ihr gingen mehrere Gelehrte, Professoren, Lehrer und Humanisten hervor, die alle vom Pfarrer Heinrich Barucher gefördert und zur Ausbildung entweder ins Stift Kremsmünster, Stift Klosterneuburg oder an die Universität Wien geschickt wurden. Die Stadt war auch Namensgeber für den Nachnamen Georgs. In der damaligen Zeit war es üblich, sich nach seiner Herkunft zu benennen.

Am 12. September 1758 entdeckte er im

Am 12. September 1758 entdeckte er im  Mit der Entdeckung von M3 schien er den Entschluss gefasst zu haben, einen Katalog mit Nebeln am Himmel aufzustellen, um von diesen Nebelflecken nicht weiter verwirrt zu werden. 1764 verzeichnete er die Objekte M3 bis M40, von denen er 19 selbst entdeckte.

Mit der Entdeckung von M3 schien er den Entschluss gefasst zu haben, einen Katalog mit Nebeln am Himmel aufzustellen, um von diesen Nebelflecken nicht weiter verwirrt zu werden. 1764 verzeichnete er die Objekte M3 bis M40, von denen er 19 selbst entdeckte. Anfang 1769 veröffentlichte Messier eine erste Version seines Katalogs. Wohl um mehr Einträge zu haben, katalogisierte er mit M42 bis M45 auch sehr bekannte Objekte: den

Anfang 1769 veröffentlichte Messier eine erste Version seines Katalogs. Wohl um mehr Einträge zu haben, katalogisierte er mit M42 bis M45 auch sehr bekannte Objekte: den  Einige Objekte sind spektakulär schöne Gebilde und bezaubern durch ihre Farbgebung oder ihre außergewöhnliche Form. Diese Himmelsschönheiten haben sich unter Amateurastronomen zu Lieblingsobjekten entwickelt, die man immer wieder gerne mit einem Teleskop am Himmel sucht.

Einige Objekte sind spektakulär schöne Gebilde und bezaubern durch ihre Farbgebung oder ihre außergewöhnliche Form. Diese Himmelsschönheiten haben sich unter Amateurastronomen zu Lieblingsobjekten entwickelt, die man immer wieder gerne mit einem Teleskop am Himmel sucht.

1779 gab es wieder eine Reihe neuer Einträge, die abwechselnd von Messier, Johann Gottfried Köhler in Dresden und Barnnabus Oriani in Mailand entdeckt wurden. Der Grund war ein Komet, der den Galaxienhaufen in der Jungfrau durchquerte. Ende August 1780 tat Messier sich mit Pierre Méchain zusammen, um weitere Nebel zu katalogisieren.

1779 gab es wieder eine Reihe neuer Einträge, die abwechselnd von Messier, Johann Gottfried Köhler in Dresden und Barnnabus Oriani in Mailand entdeckt wurden. Der Grund war ein Komet, der den Galaxienhaufen in der Jungfrau durchquerte. Ende August 1780 tat Messier sich mit Pierre Méchain zusammen, um weitere Nebel zu katalogisieren. Joseph Louis de Lagrange war ein bedeutender Mathematiker des 18. Jahrhunderts. Er nutzte seine sehr guten Mathematikkenntnisse, um komplizierte Bahnen von Himelskörpern zu berechnen. Er beschäftigte sich mit unserem Mond, den Jupitermonden und der Saturnbahn.

Joseph Louis de Lagrange war ein bedeutender Mathematiker des 18. Jahrhunderts. Er nutzte seine sehr guten Mathematikkenntnisse, um komplizierte Bahnen von Himelskörpern zu berechnen. Er beschäftigte sich mit unserem Mond, den Jupitermonden und der Saturnbahn.