Was ist eigentlich Leben? Na alle Menschen und Tiere, wirst du denken, und alle Pflanzen natürlich auch! Was denn sonst? Das ist auch gar nicht falsch. Wenn wir aber wissen wollen, ob es auch außerhalb der Erde Leben gibt, können wir nicht einfach davon ausgehen, dass sich überall die gleichen Lebensformen herausgebildet haben. Wir könnten eines Tages auf einem Planeten einer unbekannten Lebensform gegenüberstehen und gar nicht bemerken, dass es etwas Lebendiges, vielleicht sogar etwas sehr Intelligentes ist!

Wir kennen bisher nur das Leben auf der Erde, die irdischen Lebensformen. Und könnten wir eine Zeitreise machen, 100 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit oder auch vor in die Zukunft, würden wir unseren eigenen Planeten nicht wiedererkennen. Lebewesen entwickeln sich und passen sich ihrer Umwelt an. Früher gab es ganz andere Tierarten als heute. Die meisten Arten, die je die Erde bevölkerten, sind schon längst wieder ausgestorben. Und die Entwicklung wird nicht aufhören. Auch die Menschen werden in ein paar Hunderttausend Jahren anders sein bzw. aussehen als heute (falls es dann überhaupt noch Menschen gibt...).

Was ist überhaupt 'Leben'?

Überlegen wir einmal, was das Leben ausmacht. Oder zunächst: was es mindestens zum Existieren benötigt und welche eindeutigen Eigenschaften alle Lebenwesen der Erde gemeinsam haben. Ein Lebewesen ist - grob gesagt - ein chemisches System, das sich selbst reproduzieren kann (also kleine Kopien von sich hervorbringt, die Kinder oder Nachkommen). Außerdem ist es in der Lage, auf seine Umwelt zu reagieren und sich über Generationen hinweg an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Das nennt sich Evolution. Alle Lebewesen der Erde sind möglicherweise aus der gleichen Urzelle entstanden, haben sich aber im Laufe der Jahrmillionen ganz unterschiedlich entwickelt.

* Was alle Lebewesen der Erde benötigen ist flüssiges Wasser (selbst der menschliche Körper besteht zu 70% aus Wasser!). Es dient als Lösungs- und Transportmittel für die chemischen Grundelemente des Körpers.

* Wir alle basieren auf Kohlenstoff. Das ist sozusagen das Grundgerüst, an dem sich andere Stoffe anlagern können, denn Kohlenstoff ist sehr reaktionsfreudig.

* Dann benötigt das Leben noch eine Energiequelle, damit die chemischen Reaktionen überhaupt erst in Gang kommen können. Unsere Energiequelle ist die Sonne. Ohne ihr Licht und ihre Wärme gäbe es kein Leben auf der Erde.

Was benötigt also das Leben, um entstehen zu können?

- flüssiges Wasser (oder vielleicht auch ein anderes Lösungsmittel)

- Kohlenstoff (oder einen anderen Grundstoff)

- eine Energiequelle

Das Universum und du

Die physikalischen Naturgesetze sind überall im Universum gleich (außer in Schwarzen Löchern, die bilden eine ganz eigene Welt). Gehen wir davon aus, dass auch biologische Grundprinzipien überall gleich sind, dürfte das Leben weit verbreitet sein.

Nahezu überall im Weltall finden sich die gleichen chemischen Grundstoffe wie auf der Erde, und Sterne als Energiequellen gibt es wahrlich genug (schätzungsweise 10 hoch 22, also eine 1 mit 22 Nullen oder 10 Trilliarden). Da wir aber schon auf unseren Nachbarplaneten und unserem Mond kein Leben antreffen, müssen wir davon ausgehen, dass es etliche Einschränkungen für die Entstehung und Entwicklung von Leben gibt. Demnach ist das Leben nicht ÜBERALL zu Hause.

Schauen wir uns zunächst noch einmal das Leben auf der Erde an, denn das ist der Ausgangspunkt unserer Überlegungen, da wir noch keine anderen Vergleichsmöglichkeiten gefunden haben.

Die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Die ältesten Fossilien finden sich in Schichten, die 3,8 Milliarden Jahre alt sind. Gefunden wurden erste Mikroorganismen, die wohl auftauchten, als die Oberfläche der Erde nach ihrem Entstehungsprozess genügend abgekühlt war (und Wasser nicht mehr gleich verdampfte, sondern sich in Gruben und Senken ansammelte). --> Entstehung der Erde

Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren traten dann Cyanobakterien und verschiedene Einzeller auf. Die Uratmosphäre, die hauptsächlich aus Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff bestand (freigesetzt durch häufige Vulkanausbrüche), wurde nun langsam in eine sauerstoffhaltige Atmosphäre umgewandelt, denn die Einzeller nutzten das Kohlendioxid aus der Luft und schieden Sauerstoff aus.

Vor ca. 1 Milliarde Jahre tauchten dann die ersten Mehrzeller auf, und danach setzte eine rasante Evolution ein, aus der eine immense Formen- und Artenvielfalt hervorging. Zunächst war wahrscheinlich nur das Wasser besiedelt, doch nach und nach nahmen die Lebewesen jeden noch so versteckten Winkel der Erde in Beschlag. Heute finden sich Lebensformen auf allen Kontinenten, in allen Gewässern, und selbst die Eisflächen der Pole sind zum Teil besiedelt. --> Entwicklung der Erde

Zusammenfassend lässt sich sagen: es dauerte fast drei Milliarden Jahre, bis nach dem Auftauchen der ersten Mikroorganismen Mehrzeller entstanden. Dann aber entwickelten sich daraus in nur einer Milliarde Jahren alle Tier- und Pflanzenarten, die wir heute kennen.

Selbst kosmische Katastrophen wie Einschläge von Asteroiden oder Kometen, die hin und wieder die Erde treffen, konnten das Leben nicht vollständig auslöschen. Viele Tier- und Pflanzenarten starben zwar aus, doch aus den Überlebenden entwickelten sich auch weiterhin neue Arten.

Lebewesen wie wir sie kennen

Die Formen- und Artenvielfalt ist heute groß, und es gab Zeiten in der Erdgeschichte, da ist sie förmlich 'explodiert'. Auf molekularer Ebene aber sind alle Lebewesen der Erde überraschend einheitlich aufgebaut.

Das kleinste Bauteil aller Lebewesen ist die Zelle. Jedes Tier, jede Pflanze ist aus einer Vielzahl von Zellen zusammengesetzt. Außerdem spielen Aminosäuren eine wichtige Rolle, aus ihnen bilden sich die Proteine und Eiweiße des Körpers. Jedes Lebewesen verfügt auch über Nukleinsäuren, diese bilden die Gene und die DNA. Zucker dient den Zellen als Energielieferant. Diese Bestandteile finden wir in allen Lebewesen.

Die Reproduktion vollzieht sich mithilfe der DNA. Sie speichert die genetischen Informationen des Lebewesens und gibt sie an die Nachkommen weiter. Die DNA ist unser Bauplan. Schleichen sich bei der Reduplikation Fehler ein, entsteht eine Mutation, also ein Tochtergen, das sich vom Elterngen unterscheidet. Und das ist der Motor der Evolution. Durch diese kleinen Veränderungen im Erbgut entstehen nach und nach Generationen, die sich deutlich von ihren Vorgängern unterscheiden.

Die wichtigsten chemischen Elemente, die in tierischen und pflanzlichen Zellen benötigt werden, sind Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Sulfat und Phosphor. Schauen wir uns im Universum um, welche Stoffe am häufigsten vertreten sind, finden wir fast die gleichen chemischen Elemente wieder - Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff.

Selbst komplexe Moleküle wie z.B. Methanol oder Äthanol finden sich in Molekülwolken mitten im Weltall. Hier haben sich also einzelne Elemente schon zu Verbindungen zusammengefunden! Grundlegende Moleküle sind im Weltall weit verbreitet. Sie bilden sich von selbst, auch unter 'ungemütlichen' Bedingungen.

Das Leben ist also aus den Elementen zusammengesetzt, die im Universum am häufigsten vorkommen. Daraus könnte man schließen, dass das Leben universell ist, also prinzipiell überall im Universum entstehen könnte, denn die Grundstoffe sind zur Genüge vorhanden.

Wo kommt das Leben auf der Erde her?

Ist das Leben von selbst direkt auf der Erde entstanden?

Wie können wir das herausfinden? Das haben sich Wissenschaftler vor einigen Jahrzehnten auch gefragt. Und dann erdachten sie sich ein Experiment, in dem sie die Bedingungen auf der Urerde im Labor nachzustellen versuchten. Sie nahmen Wasser, lösten darin verschiedene chemische Elemente, die es auch vor einigen Milliarden Jahren an der Erdoberfläche gegeben haben muss. Dann stellten sie die häufigen Gewitter mit elektrischen Entladungen nach und bestrahlten das Ganze noch mit UV-Licht. Das Sonnenlicht wurde damals noch nicht so von der Atmosphäre gefiltert wie heute. UV-Strahlung konnte bis zum Erdboden durchdringen, da die Erde noch keine schützende Ozonschicht besaß.

Nach einigen Tagen bildeten sich im Labor in der sogenannten Ursuppe tatsächlich komplizierte Moleküle wie zum Beispiel Aminosäuren, die jedes Lebewesen in sich trägt. Ob sich aus diesen Grundbausteinen des Lebens tatsächlich so etwas wie Zellen gebildet hätten, ließ sich im Labor nicht nachweisen. In der Natur hat dieser Vorgang schließlich einige Jahrtausende, wenn nicht gar Jahrmillionen gedauert.

Aus den Laborergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass das Leben tatsächlich ganz spontan hier auf der Erde entstanden sein könnte.

Oder kam es vielleicht aus dem Weltall?

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Lebenskeime von außerhalb kamen.

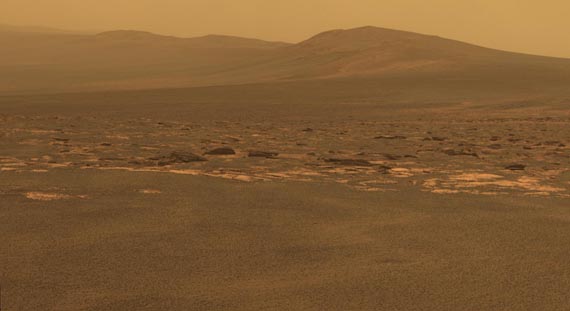

Es könnte sogar unser Nachbarplanet Mars der Vater des Lebens auf der Erde sein! Mars ist kleiner als die Erde und weiter von der Sonne entfernt. Sein Entstehungs- und Abkühlungsprozess könnte also schon eher beendet gewesen sein als der der Erde. Leben könnte auf ihm spontan entstanden sein so wie oben beschrieben. Fehlt nur das Wasser. Dass es auf dem Mars einmal große Mengen flüssiges Wasser gegeben haben muss, zeigen etliche Oberflächenstrukturen. Diese sehen aus, als seien sie von fließendem Wasser geformt worden.

Durch den Einschlag eines größeren Körpers auf dem Mars könnten Teile des Marsbodens mit den Mikroben darauf ins Weltall geschleudert worden sein. Und irgendwann nach einigen Jahrmillionen stürzten sie dann als Marsmeteoriten auf die Erde und 'infizierten' sie mit Marsmikroben. Da sich die Erde in der Zwischenzeit genügend abgekühlt hatte, boten sich den Ankömmlingen gute Bedingungen, um zu überleben und sich zu vermehren.

Genauso könnte das Leben auch von einem Kometen eingeschleppt worden sein. In Kometenschweifen wurden ebenfalls schon organische Verbindungen gefunden. Auf den 'schmutzigen Schneebällen', wie Kometen auch genannt werden, reisen die Grundbausteine des Lebens tiefgefroren mit, bis sie eines Tages auf eine lebensfreundliche Umgebung treffen und diese dann in Besitz nehmen.

Wie das Leben letztlich tatsächlich auf die Erde kam, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Denkbar wäre auch eine Mischung all dieser Möglichkeiten. Wenn es uns gelänge, im Marsgestein Mikroben oder Fossilien zu finden oder vielleicht sogar lebende Organismen im Grundwasser, dann wäre die Vater-Mars-Theorie zumindest eine gute Option für das Entstehen des irdischen Lebens.

Wo im Universum könnten wir Leben finden?

Moleküle, also erste Verbindungen chemischer Elemente, finden sich selbst in Gaswolken im Weltall, aber auch auf Kometen. Komplexere Organismen aber benötigen eine stabile Umwelt mit über längere Zeiträume gleichmäßigen und auch gemäßigten Umweltbedingungen (also nicht zu heiß und nicht zu kalt usw.). Dafür eignen sich Planeten und Monde besonders gut.

Um auch höher entwickeltes Leben zu entdecken, sollten wir bei ganz bestimmten Sternen nachschauen, was auf ihren Planeten so los ist. Das Leben benötigt einen geeigneten Stern. Er sollte über einige Jahrmilliarden existieren - komplexere Lebewesen erschienen auf der Erde erst 3,5 Milliarden Jahre nach der Planetenbildung. Sehr große Sterne explodieren bereits nach wenigen Millionen Jahren, das ist schlecht für gerade aufkeimendes Leben. Der Stern darf aber auch nicht zu klein sein und damit zu wenig Energie abstrahlen. Leben entwickelt sich möglicherweise nur da, wo auch flüssiges Wasser vorhanden ist. Wenn nicht genug Energie vom Stern ankommt, wird der Planet bald tiefgefroren sein.

Und zu guter Letzt muss das Sternensystem, in dem wir suchen, die richtige Metallhäufigkeit enthalten. Sterne der zweiten Generation besitzen einfach mehr Metalle als Sterne der ersten Generation, die noch überwiegend aus den Urstoffen des Weltalls bestehen, nämlich Wasserstoff und Helium. Um einen 'lebendigen' Planeten zu finden, sollten wir außerdem in der Grünen Zone des Sterns danach suchen.

Mit welchen Methoden wir außerirdisches Leben finden könnten, erfährst du auf der Alien-Seite.

Die Suche läuft

Begeben wir uns auf die Suche nach lebenden Welten im Kosmos, sollten wir bei Sternen nachschauen, die ähnliche Eigenschaften wie unser eigener Stern - die Sonne - aufweisen. Ein Stern sollte nämlich auch lange genug existieren, damit das Leben überhaupt erst genügend Zeit zur Verfügung hat, um zu entstehen und sich zu entwickeln.

Große Sterne verbrauchen ihren Brennstoff sehr rasch und sterben schon nach wenigen Millionen Jahren. Das Leben auf der Erde brauchte aber mindestens 2 Milliarden Jahre, um höher entwickelte (mehrzellige) Wesen hervorzubringen.

Kleinere Sterne sind daher besser geeignet. Ist der Stern aber zu klein, strahlt er nicht genügend Energie ab, um seine Planeten ausreichend zu erwärmen. Auf Eiswelten ist die Entstehung von Leben weniger wahrscheinlich bzw. kommt über primitive Entwicklungsstadien nicht hinaus.

Ein Beispiel dafür haben wir wahrscheinlich auch bei uns im Sonnensystem. Der Jupitermond Europa steht bei Wissenschaftlern hoch im Kurs, primitives Leben zu beherbergen, obwohl er sich außerhalb der Grünen Zone befindet und seine Oberfläche komplett zugefroren ist. Darunter aber existiert ein mondumspannendes Meer flüssigen Wassers, in dem es durchaus ordentlich wimmeln könnte. Die Energie für diese Lebewesen kommt hier nicht von der Sonne, sondern wird durch die Gezeitenkräfte hervorgerufen, die durch Jupiter und die anderen Jupitermonde auf Europa einwirken. Irgendwann wird es sicher einmal eine Raumfahrtmission zu Europa geben, die die Vermutung bestätigen oder widerlegen wird.

Am besten geeignet (natürlich aus unserer Sicht) sind Sterne von der Größe der Sonne. Hier haben wir schließlich den direkten Beweis, dass genügend Zeit und Energie zur Verfügung stand, um selbst intelligentes Leben hervorzubringen.

Mythen und Legenden

Natürlich fragen sich die Menschen schon seit langer Zeit, wie das Leben auf die Erde kam. Antwort fanden sie zumeist in der Idee eines Schöpfers, der alle Tiere und Pflanzen gemacht und in die Welt gesetzt hat. Verschiedene Völker haben dazu natürlich unterschiedliche Ansichten, die uns heute zum Teil als Mythen, zum Teil auch in Religionsbüchern erhalten geblieben sind. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau zu den Mythen des Ursprungs.

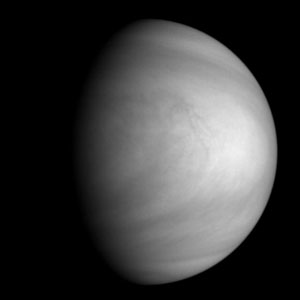

Gäbe es keine geschlossene Wolkendecke, hätten wir keinen solch strahlenden Abendstern.

Gäbe es keine geschlossene Wolkendecke, hätten wir keinen solch strahlenden Abendstern.

Befände sich die Erde näher an der Sonne, wäre es viel zu heiß, und das Wasser würde verdampfen. Wäre die Erde weiter von der Sonne entfernt, würde das Wasser zu Eis gefrieren.

Befände sich die Erde näher an der Sonne, wäre es viel zu heiß, und das Wasser würde verdampfen. Wäre die Erde weiter von der Sonne entfernt, würde das Wasser zu Eis gefrieren.

Die Wärme, die das Wasser aufnimmt, wird in der Nacht und an kalten Tagen ganz langsam wieder an die Atmosphäre abgegeben. Daher kühlt die Erde nicht so rasch aus, wenn die Sonne an wolkigen Tagen und in den Nächten nicht wärmen kann. So herrschen auf der Erde global gesehen gemäßigte Temperaturen.

Die Wärme, die das Wasser aufnimmt, wird in der Nacht und an kalten Tagen ganz langsam wieder an die Atmosphäre abgegeben. Daher kühlt die Erde nicht so rasch aus, wenn die Sonne an wolkigen Tagen und in den Nächten nicht wärmen kann. So herrschen auf der Erde global gesehen gemäßigte Temperaturen. Bei Sonneneinstrahlung erwärmen sich die Wasserflächen, ein Teil des Wassers verdunstet und gelangt als Wasserdampf in die Atmosphäre. Dort steigt der Wasserdampf auf und bildet Wolken.

Bei Sonneneinstrahlung erwärmen sich die Wasserflächen, ein Teil des Wassers verdunstet und gelangt als Wasserdampf in die Atmosphäre. Dort steigt der Wasserdampf auf und bildet Wolken. Ganz nebenbei verändert das Wasser das Antlitz der Erde. Wo es niederfällt, kann etwas wachsen. In den Regenwäldern, wo es am häufigsten regnet, finden wir auch den größten Artenreichtum an Pflanzen und Tieren. Wo es fast nie regnet, breiten sich karge Steppen und sandige Wüsten aus, in denen das Leben rar ist.

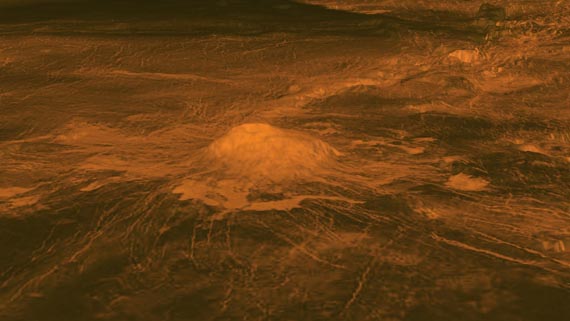

Ganz nebenbei verändert das Wasser das Antlitz der Erde. Wo es niederfällt, kann etwas wachsen. In den Regenwäldern, wo es am häufigsten regnet, finden wir auch den größten Artenreichtum an Pflanzen und Tieren. Wo es fast nie regnet, breiten sich karge Steppen und sandige Wüsten aus, in denen das Leben rar ist. Da der Mars eine geringere Schwerkraft (oder Anziehungskraft) hat als die Erde, kann er kleichte Stoffe wie Gase nicht so gut festhalten. Wahrscheinlich ist das Wasser aus der Frühzeit des Mars verdunstet und dann in den Weltraum entschwunden.

Da der Mars eine geringere Schwerkraft (oder Anziehungskraft) hat als die Erde, kann er kleichte Stoffe wie Gase nicht so gut festhalten. Wahrscheinlich ist das Wasser aus der Frühzeit des Mars verdunstet und dann in den Weltraum entschwunden. Messungen haben ergeben, dass ein Kometenschweif Wasserdampf enthält. Stürzt ein Komet auf einen anderen Himmelskörper, ist das wie eine Wasserlieferung.

Messungen haben ergeben, dass ein Kometenschweif Wasserdampf enthält. Stürzt ein Komet auf einen anderen Himmelskörper, ist das wie eine Wasserlieferung.

Bei der Auswertung der Daten ist aber Vorsicht geboten, denn es gibt noch weitere mögliche Ursachen, weshalb das Licht des Sterns schwankt.

Bei der Auswertung der Daten ist aber Vorsicht geboten, denn es gibt noch weitere mögliche Ursachen, weshalb das Licht des Sterns schwankt. Das Verfahren ist neu und technisch sehr anspruchsvoll. Für die Bewältigung dieser Aufgabe haben wir im März 2009 das Weltraumteleskop Kepler in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht.

Das Verfahren ist neu und technisch sehr anspruchsvoll. Für die Bewältigung dieser Aufgabe haben wir im März 2009 das Weltraumteleskop Kepler in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Auch eine direkte Beobachtung von Exoplaneten ist inzwischen technisch möglich und auch bereits gelungen. Nun darf man sich das nicht so vorstellen, dass tatsächlich ein Planetenkörper zu sehen ist. Vielmehr sind es winzige Pünktchen, die auf den Aufnahmen zu erkennen sind, und das auch erst nach einer aufwändigen Nachbearbeitung des Fotos.

Auch eine direkte Beobachtung von Exoplaneten ist inzwischen technisch möglich und auch bereits gelungen. Nun darf man sich das nicht so vorstellen, dass tatsächlich ein Planetenkörper zu sehen ist. Vielmehr sind es winzige Pünktchen, die auf den Aufnahmen zu erkennen sind, und das auch erst nach einer aufwändigen Nachbearbeitung des Fotos. tern HR 8799 konnten gleich drei Planeten direkt auf einer Aufnahme entdeckt werden. Sie besitzen 7fache bis 10fache Massen und umrunden ihren Stern in großer Entfernung (in 24fachem, 38fachem und 68fachem des Abstandes, den die Erde von der Sonne hat). Ihre Umlaufzeiten sind dementsprechend hoch und liegen zwischen 100 und 500 Jahren.

tern HR 8799 konnten gleich drei Planeten direkt auf einer Aufnahme entdeckt werden. Sie besitzen 7fache bis 10fache Massen und umrunden ihren Stern in großer Entfernung (in 24fachem, 38fachem und 68fachem des Abstandes, den die Erde von der Sonne hat). Ihre Umlaufzeiten sind dementsprechend hoch und liegen zwischen 100 und 500 Jahren.

Vielleicht senden außerirdische Gesellschaften ja Signale aus, um auf sich aufmerksam zu machen? Um solche Signaturen aufzuspüren, ist das Projekt SETI ins Leben gerufen worden. SETI bedeutet Search for Extra Terrestrial Intelligence, also Suche nach außerirdischen Intelligenzen.

Vielleicht senden außerirdische Gesellschaften ja Signale aus, um auf sich aufmerksam zu machen? Um solche Signaturen aufzuspüren, ist das Projekt SETI ins Leben gerufen worden. SETI bedeutet Search for Extra Terrestrial Intelligence, also Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Unser Planet ist 4,5 Milliarden Jahre alt, doch erst seit 100 Jahren können sich seine Lebewesen bemerkbar machen. Fast viereinhalb Milliarden Jahre also blieb die Erde stumm, und ebenso horchte niemand ins All hinein, um fremde Signale zu erhaschen. In welchen Entwicklungsstadium mögen sich die Bewohner anderer Planeten wohl gerade befinden?

Unser Planet ist 4,5 Milliarden Jahre alt, doch erst seit 100 Jahren können sich seine Lebewesen bemerkbar machen. Fast viereinhalb Milliarden Jahre also blieb die Erde stumm, und ebenso horchte niemand ins All hinein, um fremde Signale zu erhaschen. In welchen Entwicklungsstadium mögen sich die Bewohner anderer Planeten wohl gerade befinden? Haben sie es inzwischen aufgegeben, nach uns zu suchen? Vielleicht funkten sie ja 5000 Jahre lang in unsere Richtung, ohne je eine Antwort zu bekommen? Wie lange werden WIR uns wohl die Mühe machen und nach Signalen aus dem All forschen?

Haben sie es inzwischen aufgegeben, nach uns zu suchen? Vielleicht funkten sie ja 5000 Jahre lang in unsere Richtung, ohne je eine Antwort zu bekommen? Wie lange werden WIR uns wohl die Mühe machen und nach Signalen aus dem All forschen? Trotz all der Schwierigkeiten, außer dem eigenen auch fremdes Leben im All zu finden, haben wir längst unsere eigenen Vorstellungen von Wesen anderer Planeten entwickelt. Man braucht sich nur in der Literatur oder in der Filmlandschaft umzuschauen, dort treten Außerirdische manchmal sogar rudelweise auf. Jeder von uns hat außerdem sicher seine eigenen Ideen und Vorstellungen, wenn er an Alien denkt.

Trotz all der Schwierigkeiten, außer dem eigenen auch fremdes Leben im All zu finden, haben wir längst unsere eigenen Vorstellungen von Wesen anderer Planeten entwickelt. Man braucht sich nur in der Literatur oder in der Filmlandschaft umzuschauen, dort treten Außerirdische manchmal sogar rudelweise auf. Jeder von uns hat außerdem sicher seine eigenen Ideen und Vorstellungen, wenn er an Alien denkt.