| Steckbrief Erde | |

|---|---|

| Position / Art | 3 / Gesteinsplanet |

| Abstand zur Sonne | 147,1 bis 152,1 Mio km |

| Temperatur | -89 bis +58° Celsius |

| Durchmesser | 12 735 km |

| Umlaufzeit | 365,256 Tage (1 Jahr) |

| Erdentag | 23h 56min 4s |

| Ausführlicher: siehe Steckbrief Erde | |

Die Erde ist kosmisch gesehen eine verhältnismäßig kleine Gesteinskugel, die in 365 Tagen einmal um ihren Stern saust. Für uns aber ist sie etwas ganz Besonderes, sie ist unsere Heimat. Wir könnten nirgendwo anders leben, denn wir sind optimal an die Bedingungen auf diesem Planeten angepasst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Erde überhaupt der einzige Ort im Sonnensystem, auf dem Leben existiert. Das hängt vor allem mit dem Wasser zusammen, von dem wir auf der Erde reichlich und in allen drei Zustandsformen (festes Eis, flüssiges Wasser, gasförmiger Wasserdampf) haben.

Die Erde ist von einer Lufthülle umgeben, die heute aus 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff besteht - für Mensch und Tier die perfekte Atemluft.

Die Erde ist von einer Lufthülle umgeben, die heute aus 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff besteht - für Mensch und Tier die perfekte Atemluft.

Das war nicht immer so, denn die Luftzusammensetzung ist das Ergebnis einer langen Entwicklung.

Einen Vergleich zwischen der Uratmosphäre und der heutigen Atmosphäre gibt es hier: Atmosphäre Erde.

Die Lufthülle - auch Atmosphäre genannt, reicht bis in ca. 100 Kilometer Höhe. Genau kann man das nicht bestimmen, da sie nach oben hin immer dünner wird. Es lässt sich nicht sagen, wo nun die Atmosphäre aufhört und der Weltraum um die Erde beginnt.

100 Kilometer klingt viel, ist aber im Vergleich zum Durchmesser der Erdkugel (12.756 km) sehr wenig. Die Dicke der Erdatmosphäre entspricht in etwa der dünnen Lackschicht auf einem Globus, wie wir ihn als Modell der Erde aus der Schule kennen. Diese hauchdünne Schicht ist immens wichtig für alle Lebewesen der Erde. Sie schützt uns vor gefährlichen Strahlen aus dem Weltall.

Immer in Bewegung

Wie alle anderen Planeten dreht sich die Erde nicht nur um die Sonne, sondern auch um sich selbst. Deshalb entsteht ein Wechsel von Tag und Nacht (hell und dunkel).

Da es auf der Erde nicht überall gleichzeitig hell sein kann, hat jeder Ort seine ganz eigene Uhrzeit. Während beispielsweise in Japan die Sonne aufgeht, liegt Deutschland noch in tiefster Nacht.

Und so hat man die Erde in Zeitzonen eingeteilt. Innerhalb einer Zone haben alle Orte die gleiche Uhrzeit. Wechselt man in eine benachbarte Zeitzone, muss die Uhr um eine Stunde vor oder zurückgestellt werden. Mehr dazu gibt es auf der Seite 'Zeitzonen'.

In der Animation ist die Rotation der Erde mit einem Modell der Erde nachgestellt. Deutlich zu erkennen ist, dass es nicht überall auf der Erde zur gleichen Zeit Tag sein kann.

Lass es Tag und Nacht werden!

Auf der Mach-mit-Seite erfährst du, wie du das Auf- und Untergehen von Sonne, Mond und Sternen ganz leicht nachbauen kannst.

Die Erdoberfläche besteht aus einem Mix von großen Ozeanen (71%) und festen Landflächen (29%). Das Land verteilt sich dabei auf 5 große Kontinente und viele kleine Inseln. Doch wie sieht es im Inneren der Erde aus? Hast Du schon gewusst, dass die Erdkruste in große Platten zerbrochen ist und diese Platten auf dem zähflüssigen Erdmantel herumschwimmen und aneinanderstoßen? Dass aus diesen Bewegungen Erdbeben entstehen, aber auch große Gebirge und tiefe Spalten?

Himmel und Erde bilden schon seit Urzeiten ein zusammengehöriges Gegensatz-Paar. Mehr über den Erdenhimmel und seine Besonderheiten gibt es auf der Seite 'Himmel'.

Schon gewusst?

Als die Dinosaurier lebten, waren die Tage kürzer als heute! Damals drehte sich nämlich die Erde schneller. Sie wird immer langsamer, aber nur um etwa 2 Sekunden pro 100 000 Jahre. 2 Sekunden sind nicht viel, aber auf die vielen Millionen Jahre gerechnet, die es die Erde bereits gibt, kommt schon ein großer Zeitunterschied zusammen. Immerhin sind dadurch jetzt die Tage eine halbe Stunde länger als zu Dinozeiten.

Wie hat es eigentlich angefangen mit unserer Erde? Wir machen eine Zeitreise, die uns 4,5 Milliarden Jahre in die Vergangenheit führt. Komm auf die Seite 'Entstehung der Erde'.

Das Leben auf der Erde

Die Lebensbedingungen hier auf der Erde sind optimal, damit sich Leben herausbilden und weiterentwickeln kann.

Die Lebensbedingungen hier auf der Erde sind optimal, damit sich Leben herausbilden und weiterentwickeln kann.

Die Extremtemperaturen schwanken zwischen - 60° und + 60° Celcius, in den meisten Gebieten der Erde ist es aber sehr angenehm zwischen 0° und 30° Grad warm.

Die Erde befindet sich in der 'Grünen Zone' der Sonne, sie bekommt genau die richtige Menge an Wärme und Licht, die für das Leben optimal ist.

Flüssiges Wasser, eine wichtige Voraussetzung für das Leben, nimmt etwa 71 % der Erdoberfläche ein, alle Kontinente und Inseln zusammengerechnet bedecken etwa 29 %.

Befände sich die Erde näher an der Sonne, würde das Wasser verdampfen und als Gas vorhanden sein, das sich vielleicht bald in den Weltraum verflüchtigt. Wäre die Erde viel weiter von der Sonne entfernt, würde das Wasser zu Eis gefrieren, ein Leben im Wasser wäre nicht möglich. Mehr dazu gbt es auf der Seite 'Grüne Zone'.

Erforschung der Erde vom Weltraum aus

Auch wenn wir schon seit langer Zeit auf der Erde leben und sie eigentlich gut kennen müssten: Die Erde wird ganz intensiv erforscht, sowohl von innen als auch von außen.

Auch wenn wir schon seit langer Zeit auf der Erde leben und sie eigentlich gut kennen müssten: Die Erde wird ganz intensiv erforscht, sowohl von innen als auch von außen.

Untersuchungen von innen erfolgen durch archäologische Grabungen und geologische Untersuchungen (an den einzelnen Schichten unter der Erdoberfläche lässt sich die Entwicklung der Erde und des Lebens ablesen, man kann dadurch in die Vergangenheit schauen).

Die Erforschung von außen erfolgt mit Hilfe von Satelliten, die die Erde umkreisen, beobachten, messen und fotografieren.

So kann man zum Beispiel das Wetter vorhersagen, weil sich von oben gut beobachten lässt, wie sich Luftströmungen und Wolken bewegen und entwickeln. Mehr zur Erdbeobachtung durch Satelliten gibt es auf der Seite 'Erde Missionen'.

Edinburg in Schottland, gesehen von ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), einem Sensor des Satelliten Terra.

Über die Erde und ihre Stellung im großen Weltgefüge machten sich die Menschen vor Tausenden von Jahren schon so ihre Gedanken und entwickelten dafür ganz unterschiedliche Denkmodelle. Dabei enstanden die unterschiedlichsten Weltbilder. Mehr zum Thema gibt es auf der Seite 'Weltbilder'.

Die Aufnahmen auf dieser Seite stammen von der NASA (Courtesy NASA/JPL-Caltech).

Venus befindet sich noch in oder zumindest am Rand der

Venus befindet sich noch in oder zumindest am Rand der

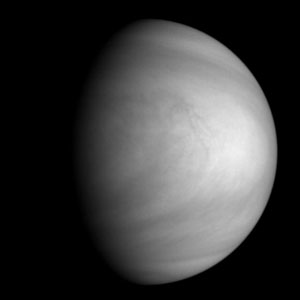

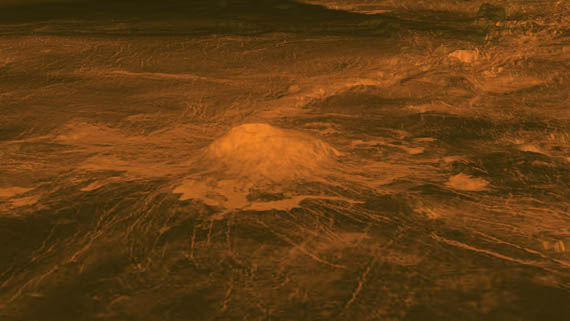

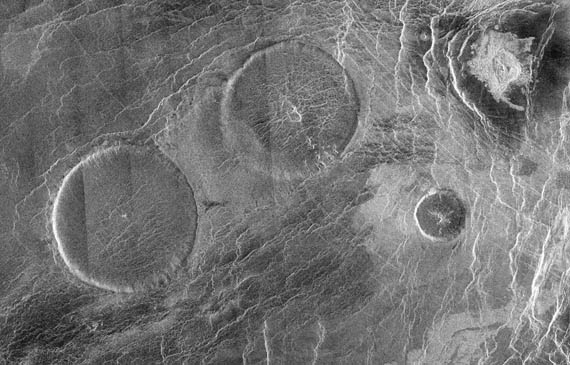

Venus hatte häufig Besuch von Raumsonden. Lange Zeit war es völlig unbekannt, wie es auf ihrer Oberfläche aussieht, denn die dicke Wolkenschicht verhinderte einen direkten Blick darauf. Darum schickten die Russen 1964 ihre Sonde Venera zur Venus. Sie sollte die Wolken durchdringen und auf der glutheißen Oberfläche aufsetzen.

Venus hatte häufig Besuch von Raumsonden. Lange Zeit war es völlig unbekannt, wie es auf ihrer Oberfläche aussieht, denn die dicke Wolkenschicht verhinderte einen direkten Blick darauf. Darum schickten die Russen 1964 ihre Sonde Venera zur Venus. Sie sollte die Wolken durchdringen und auf der glutheißen Oberfläche aufsetzen.

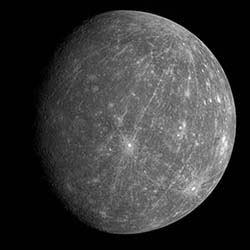

Merkur ist der kleinste Planet des

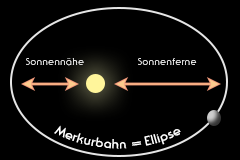

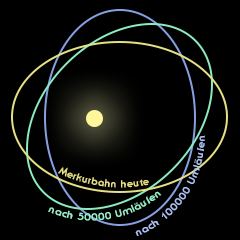

Merkur ist der kleinste Planet des  In Sonnennähe bewegt er sich schneller, in Sonnenferne langsamer.

In Sonnennähe bewegt er sich schneller, in Sonnenferne langsamer. Auf Merkur als sonnennächsten Planeten wirkt die

Auf Merkur als sonnennächsten Planeten wirkt die  Außerdem ist es so nahe bei der Sonne viel zu heiß, bis zu 430° C auf der Tagseite des Merkur! Es kann andererseits aber auch sehr kalt werden, nämlich bis -173° C auf der Nachtseite. So können wir nur Raumsonden aussenden, die Merkur für uns aus nächster Nähe beobachten, messen und fotografieren.

Außerdem ist es so nahe bei der Sonne viel zu heiß, bis zu 430° C auf der Tagseite des Merkur! Es kann andererseits aber auch sehr kalt werden, nämlich bis -173° C auf der Nachtseite. So können wir nur Raumsonden aussenden, die Merkur für uns aus nächster Nähe beobachten, messen und fotografieren.