Georg Aunpekh Peuerbach lebte von 1423 bis 1461

Georg Aunpekh von Peuerbach lebte und wirkte einige Jahrzehnte vor Nikolaus Kopernikus und hinterließ ein geistiges Erbe, auf dem Kopernikus gut aufbauen konnte. In seinem kurzen Leben (er wurde nur 38 Jahre alt) erlangte er im Bereich Astronomie eine Berühmtheit und Hochachtung, die weit über die Ländergrenzen seiner Heimat hinausging. Er war in Wien Hofastronom des Kaisers Friedrich dem III. und machte auch als Mathematiker, Lehrer, Dichter, Humanist und sogar als Instrumentenbauer von sich reden.

Sein großes Verdienst besteht zum einen darin, dass er das zu seiner Zeit vorhandene astronomische Wissen aufbereitete, mit eigenen Beobachtungen ergänzte und es dann seine Schülern und Studenten auf sehr anschauliche und gut verständliche Weise lehrte und ihnen somit weitergab. Zum anderen war Georg von Peuerbach ein geschickter Handwerker. Er entwarf nicht nur neue astronomische Instrumente, sondern baute sie auch selbst mit hoher Präzision und viel Geschick.

Leider ist uns kein Bild von ihm überliefert.

Als Georg Aunpekh von Peuerbach geboren wurde, befand sich die Astronomie mehr oder weniger im Tiefschlaf. Seit vielen Jahrhunderten hatte sich nichts Entscheidendes mehr getan. Die mittelalterlichen Gelehrten betrachteten die Himmelsphänomene rein philosophisch-theologisch. Niemand kam auf die Idee, die Lehren der alten Griechen durch eigene Beobachtungen zu überprüfen.

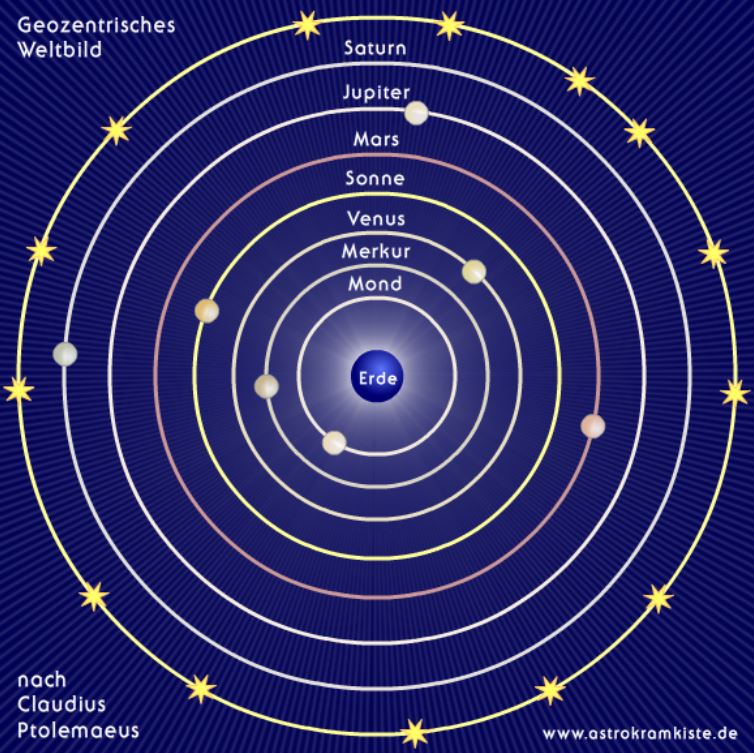

Was Claudius Ptolemäus vor knapp 1400 Jahren in seinem Almagest niederschrieb, galt als unumstößliche Wahrheit und wurde nicht in Frage gestellt. Dann aber entdeckte man die antiken Werke wieder, übersetzte sie ins Lateinische und stieß im Zuge dessen auf zahllose Ungereimtheiten, die ein Überdenken der alten Lehren nötig machten. Mit die ersten Wegbereiter für die Revolution der Weltanschauung, die letztlich durch Kopernikus ausgelöst wurde, waren Peuerbach und sein Schüler Regiomontanus. Viel aus ihrem Leben ist leider nicht überliefert worden, aber sie sprechen zu uns aus ihren Werken.

Kindheit und Jugend

Georg wurde 1423 in der kleinen Stadt Peuerbach in Oberösterreich (zwischen Passau und Linz) geboren. Dem damaligen Pfarrer Heinrich Barucher fiel die besondere Begabung des kleinen Georg auf, und so förderte er großzügig seine Ausbildung. Der Pfarrer selbst war ein gelehrter und hoch angesehener Priester und Doktor der Theologie. Er hatte gute Beziehungen zur Wiener Universität, die Georg bald besuchen sollte. Wo er ihn vor dem Studium ausbilden ließ, wissen wir heute leider nicht. 1445 schickte er seinen Zögling dann nach Wien.

Georg war zu Studienbeginn schon 22 Jahre alt (damals begann man gewöhnlich mit 14 zu studieren), aber er muss eine wirklich gute Vorbildung bekommen haben, denn schon bald bat man ihn, den Studenten, selbst an der Universität Vorlesungen zu halten. Sogar berühmte Universitäten in Italien wurden auf den klugen jungen Mann aufmerksam und wollten ihn als Dozenten beschäftigen. Und so verbrachte Georg 3 Jahre in Italien und lehrte in Padua (wo einige Zeit später auch Kopernikus studierte), Bologna, Ferrara und Rom.

Während seiner Zeit in Italien arbeitete er sich in die Werke der antiken Astronomen ein. Diese Bücher bekam er als Übersetzungen aus dem Arabischen. Dann kehrte er nach Wien zurück und unterrichtete dort sowohl an der Universität als auch in der Stadtschule St. Stephan Astronomie.

Humanist, Lehrer, Buchautor und Hofastronom

Georg schloss sich dem Wiener Neustädter Humanistenkreis um Aeneas Silvius (dieser wurde später zu Papst Pius II.) an und wurde Hofastronom des Königs Ladislaus von Böhmen. Nach dessen Tod 1457 trat er in die Dienste des Kaisers Friedrichs III., dem er Horoskope erstellen musste.

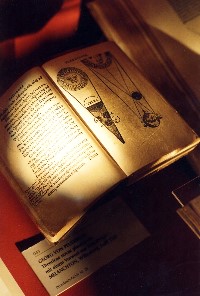

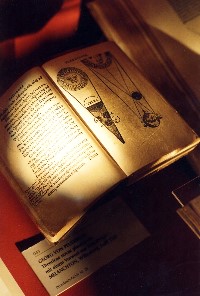

Gleichzeitig übte er eine Lehrtätigkeit aus. Seine Vorlesung über Planetenbewegungen und neue Planetentheorien ("Theoricae novae planetarum") brachte er 1460 als Buch heraus. Darin war es ihm gelungen, die Grundlagen und komplizierten Zusammenhänge dieser Theorien anschaulich zu erklären und mit Hilfe zahlreicher Zeichnungen und Figuren zu erläutern.

Gleichzeitig übte er eine Lehrtätigkeit aus. Seine Vorlesung über Planetenbewegungen und neue Planetentheorien ("Theoricae novae planetarum") brachte er 1460 als Buch heraus. Darin war es ihm gelungen, die Grundlagen und komplizierten Zusammenhänge dieser Theorien anschaulich zu erklären und mit Hilfe zahlreicher Zeichnungen und Figuren zu erläutern.

Das Buch war unter Studenten sehr begehrt und fand große Verbreitung, es wurde wegen seiner Anschaulichkeit und vorzüglichen Stoffpräsentation zum unentbehrlichen Standardwerk mehrerer Astronomengenerationen. Auch Nikolaus Kopernikus verschlang dieses Buch mit großer Hingabe und Begeisterung!

Weitere wichtige Werke des Georg von Peuerbach waren Tafeln zur Berechnung von Finsternissen und seine Ephemeriden, die zusammen mit den Hilfstafeln und Jahrbüchern große Bedeutung für die Schifffahrt hatten. Die Ephemeriden konnte er nicht fertigstellen, da er bereits mit 38 Jahren verstarb.

Übersetzung des Almagest

1461 bekamen Peuerbach und sein Schüler Regiomontanus Zugang zu den griechischen Originalen des Ptolemäus und begannen mit der Übersetzung des Almagest. Der römische Kardinal Bessarion, ein Förderer der Wissenschaften und leidenschaftlicher Sammler griechischer Handschriften, ermöglichte ihnen diese Arbeit.

Anhand seiner Übersetzung schrieb Peuerbach an einer leichter verständlichen Einführung in die Himmelskunde des Ptolemäus, denn Ptolemäus' Werk war äußerst kompliziert und schwierig. Auch hiermit wurde er nicht mehr fertig. Sein ehemaliger Schüler und inniger Freund Regiomontanus führte die Übersetzungen fort und brachte das vollendete Werk dann heraus. Schnell entwickelte es sich als grundlegendes Lehrbuch der Astronomie.

Instrumentenbau und Klapptaschensonnenuhren

Eine große Leidenschaft Georgs war das Herstellen astronomischer Beobachtungsinstrumente. Er fand in den Werken der alten Griechen Beschreibungen zum Bau von Astrolabien und anderen Geräten, baute sie nach und stellte von nun an eigene Beobachtungen des Sternenhimmels an.

Zunehmend entwarf er auch selbst Geräte und baute sie dann ganz nach seinen Vorstellungen, wobei er meisterliche Stücke schuf, die nicht nur sehr präzise sondern auch reich verziert waren. Das Astrolabium, das er 1457 für Kaiser Friedrich III. anfertigte, war zugleich sowohl ein astronomisches Gerät als auch ein Kunstwerk. Es wird heute im Germanischen Museum Nürnberg aufbewahrt und gezeigt.

Zunehmend entwarf er auch selbst Geräte und baute sie dann ganz nach seinen Vorstellungen, wobei er meisterliche Stücke schuf, die nicht nur sehr präzise sondern auch reich verziert waren. Das Astrolabium, das er 1457 für Kaiser Friedrich III. anfertigte, war zugleich sowohl ein astronomisches Gerät als auch ein Kunstwerk. Es wird heute im Germanischen Museum Nürnberg aufbewahrt und gezeigt.

Oben rechts zu sehen ein Beispiel für ein Astrolabium, das zum Anpeilen einzelner Sterne genutzt werden kann. Es vereinfachte astronomische Berechnungen und Zeitbestimmungen. Mit einem Astrolabium lässt sich auch die tägliche Bewegung der Sterne nachstellen, ähnlich wie das heute moderne drehbare Sternkarten können.

Eine Erfindung von Georg von Peuerbach war die Klappsonnenuhr für die Hosentasche, ein Zeitmesser für unterwegs in einer Epoche, in der es noch keine tragbaren Uhren gab. Sonnenuhren gab es auch vorher schon, aber Georg Peuerbach revolutionierte sie.

Damit eine Sonnenuhr funktioniert und auch die richtige Zeit anzeigt, muss sie ganz genau ausgerichtet werden. Das geht mit einem Kompass. Peuerbach baute ihn gleich mit in die Sonnenuhr ein. Dabei führte er eine wichtige Neuerung ein: ihm war nämlich aufgefallen, dass die Kompassnadel nie ganz genau nach Norden zeigt, wenn man sie mit dem Himmelsnordpol abgleicht.

Damit eine Sonnenuhr funktioniert und auch die richtige Zeit anzeigt, muss sie ganz genau ausgerichtet werden. Das geht mit einem Kompass. Peuerbach baute ihn gleich mit in die Sonnenuhr ein. Dabei führte er eine wichtige Neuerung ein: ihm war nämlich aufgefallen, dass die Kompassnadel nie ganz genau nach Norden zeigt, wenn man sie mit dem Himmelsnordpol abgleicht.

Geografischer und magnetischer Nordpol weichen um einen bestimmten Betrag voneinander ab. Um die Sonnenuhr genau gehen zu lassen, trug er also auf der Skala des Kompasses eine Korrektur ein. Stellt man die Kompassnadel auf die neue Markierung ein, richtete man die Sonnenuhr automatisch auf die tatsächliche Nordrichtung aus. Die Zeitmessung wurde genauer.

Lebenslange Freundschaft

Als Lehrer und Dozent hatte Georg Peuerbach natürlich viele Schüler, die von ihm die Grundlagen der Astronomie lernten. Einer von ihnen ragte ganz besonders aus der Masse heraus, und Georg freundete sich mit dem 13 Jahre jüngeren Johannes Müller an. Daraus wurde eine lebenslange innige Freundschaft, und die beiden forschten und arbeiteten fortan gemeinsam.

Johannes Müller ist heute besser bekannt unter seinem latinisierten Namen Regiomontanus. Er stammte aus Königsberg in Franken, und so erklärt sich auch sein lateinischer Name (regio=König, mons=Berg). Regiomontanus war ein wissbegieriger fleißiger Schüler und guter Freund. Er führte das Lebenswerk des Georg von Peuerbach nach dessen frühem Tod fort und veröffentlichte die Manuskripte, die Georg nicht mehr fertigstellen konnte.

Zurückblickend auf das, was Peuerbach zu seinen Lebzeiten alles bewerkstelligt hat, können wir ihm gar nicht genug Bewunderung beimessen. Er übte zeit seines Lebens seine Lehrtätigkeit an Universität und Stadtschule aus, beschäftigte sich mit dem zeitraubenden Bau astronomischer Geräte, ließ sich nicht von aufwändigen Berechnungen für Jahrbücher und astronomische Tabellenwerke abschrecken, beobachtete den Sternenhimmel, deutete Kometenerscheinungen und verfasste außerdem zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen. Und er hatte ja auch noch mit der Übersetzung des Almagest aus dem Griechischen ins Lateinische begonnen. Darüber hinaus pflegte er regen Briefverkehr und Gedankenaustausch mit zahlreichen bedeutenden Gelehrten seiner Zeit, die ihn sehr schätzten.

Weshalb er 1461 mit nur 38 Jahren verstarb, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall wurde er jäh aus seinem Schaffen gerissen. Vielleicht hatte er da den Höhepunkt seines Lebenswerkes noch gar nicht erreicht. Es darf gemutmaßt werden, dass Georg Peuerbach möglicherweise die kopernikanische Wende hätte vorwegnehmen können, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Er hat großen Anteil an den späteren Einsichten des Kopernikus, denn dieser bekam die Werke Peuerbachs während seiner Studienzeit zu lesen und zog die richtigen Schlüsse daraus.

Die Stadt Peuerbach

Die Stadt Peuerbach gibt es auch heute noch. Sie ist einer der ältesten Marktflecken Oberösterreichs. Aus ihr gingen mehrere Gelehrte, Professoren, Lehrer und Humanisten hervor, die alle vom Pfarrer Heinrich Barucher gefördert und zur Ausbildung entweder ins Stift Kremsmünster, Stift Klosterneuburg oder an die Universität Wien geschickt wurden. Die Stadt war auch Namensgeber für den Nachnamen Georgs. In der damaligen Zeit war es üblich, sich nach seiner Herkunft zu benennen.

Die Stadt Peuerbach gibt es auch heute noch. Sie ist einer der ältesten Marktflecken Oberösterreichs. Aus ihr gingen mehrere Gelehrte, Professoren, Lehrer und Humanisten hervor, die alle vom Pfarrer Heinrich Barucher gefördert und zur Ausbildung entweder ins Stift Kremsmünster, Stift Klosterneuburg oder an die Universität Wien geschickt wurden. Die Stadt war auch Namensgeber für den Nachnamen Georgs. In der damaligen Zeit war es üblich, sich nach seiner Herkunft zu benennen.

Die Stadt Peuerbach ehrt ihren berühmten Sohn mit einer weltweit einmaligen Rathausuhr, die dem Astrolabium Georgs nachempfunden wurde und in dessen fünfzehnfacher Vergrößerung die Uhrzeit verkündet. Der Anblick dieses vergoldeten Meisterwerkes ist sehr beeindruckend. Gleich nebenan im Stadtschloss befindet sich eine liebevoll zusammengestellte Ausstellung über Astronomie im Mittelalter. Zu sehen sind unter anderem mehrere Klappsonnenuhren, die von Georg erfunden und gebaut wurden.

In der oberen Etage findet sich eine Sammlung über die Zeit der Bauernaufstände und des 30jährigen Krieges, in den auch Johannes Kepler hineingeraten war und Hals über Kopf aus Linz fliehen musste. Das Museum ist sehr beeindruckend, besonders auch seine Schaukästen, in denen die Kämpfe mit tausenden detailgetreuen Figuren nachgestellt wurden. Ein Besuch Peuerbachs lohnt sich auf jeden Fall.

Impressionen aus dem Peuerbach-Museum

|

|

|

|

Astrolabien |

ein Himmelsglobus |

Fernrohr und Bücher |

|

|

|

das Buch 'Cosmographia' des Ptolemäus |

Gegenstände der Alchemie |

Regiomontanus war zunächst Schüler des Georg von Peuerbach. Die beiden verstanden sich sehr gut und arbeiteten fortan gemeinsam. Durch den frühen Tod Peuerbachs stand Regimontanus vor der großen Aufgabe, dessen begonnene Werke fortzuführen und zur Veröffentlichung zu bringen, was ihm auch ganz hervorragend gelang.

Regiomontanus war zunächst Schüler des Georg von Peuerbach. Die beiden verstanden sich sehr gut und arbeiteten fortan gemeinsam. Durch den frühen Tod Peuerbachs stand Regimontanus vor der großen Aufgabe, dessen begonnene Werke fortzuführen und zur Veröffentlichung zu bringen, was ihm auch ganz hervorragend gelang.

Claudius Ptolemäus lebte ungefähr von 80 bis 160 unserer Zeitrechnung. Genau lässt sich das nicht mehr sagen, denn es ist kaum etwas persönliches von ihm überliefert worden. Er war wahrscheinlich ein Ägypter und lebte in Alexandria. Aus seinem Leben ist nicht viel bekannt, aber dennoch ist er weltberühmt.

Claudius Ptolemäus lebte ungefähr von 80 bis 160 unserer Zeitrechnung. Genau lässt sich das nicht mehr sagen, denn es ist kaum etwas persönliches von ihm überliefert worden. Er war wahrscheinlich ein Ägypter und lebte in Alexandria. Aus seinem Leben ist nicht viel bekannt, aber dennoch ist er weltberühmt.

Alles was sich oben im Himmel befindet, sollte dagegen wahrhaft himmlisch und vollkommen sein. Die Himmelskörper seien vollkommene makellose Kugeln, die sich auf perfekten Kreisbahnen bewegen.

Alles was sich oben im Himmel befindet, sollte dagegen wahrhaft himmlisch und vollkommen sein. Die Himmelskörper seien vollkommene makellose Kugeln, die sich auf perfekten Kreisbahnen bewegen. Gleichzeitig übte er eine Lehrtätigkeit aus. Seine Vorlesung über Planetenbewegungen und neue Planetentheorien ("Theoricae novae planetarum") brachte er 1460 als Buch heraus. Darin war es ihm gelungen, die Grundlagen und komplizierten Zusammenhänge dieser Theorien anschaulich zu erklären und mit Hilfe zahlreicher Zeichnungen und Figuren zu erläutern.

Gleichzeitig übte er eine Lehrtätigkeit aus. Seine Vorlesung über Planetenbewegungen und neue Planetentheorien ("Theoricae novae planetarum") brachte er 1460 als Buch heraus. Darin war es ihm gelungen, die Grundlagen und komplizierten Zusammenhänge dieser Theorien anschaulich zu erklären und mit Hilfe zahlreicher Zeichnungen und Figuren zu erläutern. Zunehmend entwarf er auch selbst Geräte und baute sie dann ganz nach seinen Vorstellungen, wobei er meisterliche Stücke schuf, die nicht nur sehr präzise sondern auch reich verziert waren. Das Astrolabium, das er 1457 für Kaiser Friedrich III. anfertigte, war zugleich sowohl ein astronomisches Gerät als auch ein Kunstwerk. Es wird heute im Germanischen Museum Nürnberg aufbewahrt und gezeigt.

Zunehmend entwarf er auch selbst Geräte und baute sie dann ganz nach seinen Vorstellungen, wobei er meisterliche Stücke schuf, die nicht nur sehr präzise sondern auch reich verziert waren. Das Astrolabium, das er 1457 für Kaiser Friedrich III. anfertigte, war zugleich sowohl ein astronomisches Gerät als auch ein Kunstwerk. Es wird heute im Germanischen Museum Nürnberg aufbewahrt und gezeigt. Damit eine Sonnenuhr funktioniert und auch die richtige Zeit anzeigt, muss sie ganz genau ausgerichtet werden. Das geht mit einem Kompass. Peuerbach baute ihn gleich mit in die Sonnenuhr ein. Dabei führte er eine wichtige Neuerung ein: ihm war nämlich aufgefallen, dass die Kompassnadel nie ganz genau nach Norden zeigt, wenn man sie mit dem Himmelsnordpol abgleicht.

Damit eine Sonnenuhr funktioniert und auch die richtige Zeit anzeigt, muss sie ganz genau ausgerichtet werden. Das geht mit einem Kompass. Peuerbach baute ihn gleich mit in die Sonnenuhr ein. Dabei führte er eine wichtige Neuerung ein: ihm war nämlich aufgefallen, dass die Kompassnadel nie ganz genau nach Norden zeigt, wenn man sie mit dem Himmelsnordpol abgleicht. Die Stadt Peuerbach gibt es auch heute noch. Sie ist einer der ältesten Marktflecken Oberösterreichs. Aus ihr gingen mehrere Gelehrte, Professoren, Lehrer und Humanisten hervor, die alle vom Pfarrer Heinrich Barucher gefördert und zur Ausbildung entweder ins Stift Kremsmünster, Stift Klosterneuburg oder an die Universität Wien geschickt wurden. Die Stadt war auch Namensgeber für den Nachnamen Georgs. In der damaligen Zeit war es üblich, sich nach seiner Herkunft zu benennen.

Die Stadt Peuerbach gibt es auch heute noch. Sie ist einer der ältesten Marktflecken Oberösterreichs. Aus ihr gingen mehrere Gelehrte, Professoren, Lehrer und Humanisten hervor, die alle vom Pfarrer Heinrich Barucher gefördert und zur Ausbildung entweder ins Stift Kremsmünster, Stift Klosterneuburg oder an die Universität Wien geschickt wurden. Die Stadt war auch Namensgeber für den Nachnamen Georgs. In der damaligen Zeit war es üblich, sich nach seiner Herkunft zu benennen.